Cette question, je suis certain que vous vous la posez régulièrement. Et sans doute à raison… Quoi qu’il en soit, vous avez certainement, comme tout un chacun, une réponse très précise en tête. Pourtant, quelle que soit la réponse que vous apporterez et l’argumentaire que vous soumettrez à votre interlocuteur, il est fort probable que vous ayez tort. Explications.

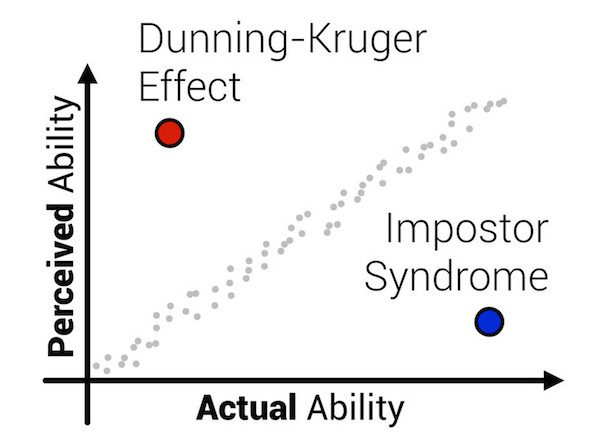

Si à la question « Sommes-nous dirigés par des incompétents ? », vous êtes tenté de répondre « OUI » avec une totale assurance, alors il se pourrait que vous soyez sous l’emprise de l’effet Dunning-Kruger.

À l’inverse, si vous répondez « NON » sans hésitation et sans argumentation solide, il est fort probable que vous soyez en proie au syndrome de l’imposteur.

Ces deux phénomènes psychologiques, bien que totalement opposés, influencent la perception que nous nous faisons de nos propres compétences, tant chez nous-mêmes que chez les autres. Mais comment en est-on arrivé à déterminer cette étonnante prédisposition humaine à être incapable de s’auto-évaluer correctement ?

Braquage et jus de citron

En 1995, aux États-Unis, deux cambrioleurs bien peu avisés et en tout cas totalement ignorants du fonctionnement de la physique optique tentèrent de braquer deux banques en s’enduisant de jus de citron sous le prétexte que, d’après eux, le liquide les rendrait invisibles aux yeux des caméras de surveillance. Ils escomptaient un effet similaire à celui des écrits en jus de citron sur papier blanc (appelée encre sympathique) que seule une lumière noire peut révéler. Malheureusement pour eux, il n’en fut pas ainsi, et leur tentative se solda (quelle surprise !) par un échec cuisant. Les psychologues David Dunning et Justin Kruger s’emparèrent de l’histoire et étudièrent de près les mécanismes psychologiques qui avaient conduit deux hommes, a priori dotés d’un cerveau fonctionnel, à croire pourtant bec et ongle qu’un simple jus de citron ordinaire aurait pu les rendre invisibles face à une caméra.

Les deux psychologues décidèrent de conduire plusieurs expériences d’auto-évaluation d’étudiants de l’université de Cornell, sur des sujets tels que la logique, le raisonnement ou encore l’humour. Ces études les amèneront à conclure que les candidats les plus compétents avaient tendance à s’évaluer correctement ou à se sous-évaluer, tandis que les moins compétents avaient tendance à se sur-évaluer de manière assez notable.

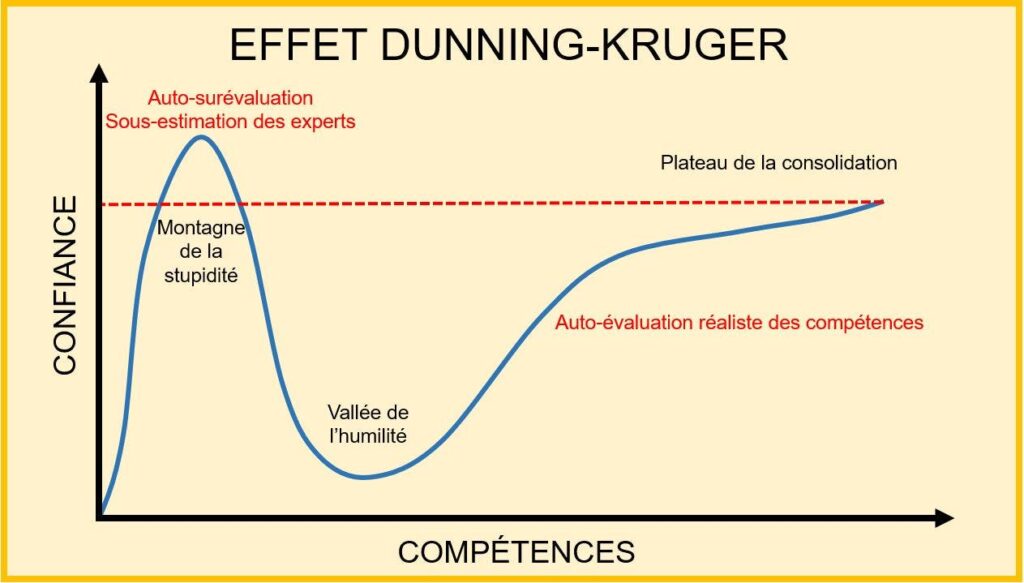

Voici un schéma qui illustre bien le phénomène de perception qu’un individu a de lui-même sur une compétence donnée.

La première phase est celle dans laquelle nous nous sentons galvanisés. Elle correspond souvent aux prémisses de notre apprentissage d’un sujet donné. C’est le pic bleu au début de graphique.

L’effet Dunning-Kruger : l’excès de confiance

L’effet Dunning-Kruger est un biais cognitif décrivant un phénomène surprenant : plus une personne est incompétente dans un domaine, plus elle a tendance à surestimer ses compétences. En d’autres termes, il s’agit de la tendance à se persuader que l’on maîtrise un sujet ou une situation, même lorsqu’on n’a aucune connaissance ni compétence réelle en la matière, ou que ces connaissances sont encore en construction. C’est ainsi que nous nous montrons fréquemment plutôt sévères à l’égard des preneurs de décisions, en nous imaginant être capable de faire mieux qu’eux. Lorsque nous sommes confrontés à ce prisme psychologique, nous écartons complètement de notre réflexion la nature réelle des compétences à mobiliser. Nous ne cherchons donc même pas à déterminer si nous serions réellement capables de faire mieux, ou si finalement, ceux que nous critiquons n’ont pas quelques compétences solides, mais non discernables de prime abord, qui auraient pu échapper à notre jugement hâtif. Cette attitude se manifeste temporairement, au début de notre courbe d’apprentissage d’un sujet ou d’une information.

Ce biais est souvent observé chez ceux qui, n’ayant pas étudié un sujet en profondeur, croient pourtant détenir des vérités absolues le concernant sous prétexte qu’ils ont survolé quelques informations un peu plus tôt. Le problème avec cette confiance excessive est qu’elle peut avoir un effet pernicieux : elle peut conduire à des raccourcis de pensée, à des visions dogmatiques ou limitantes, et bien sûr à des prises de décision erronées, qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques, particulièrement dans des domaines complexes comme la finance, la politique, l’économie, la gestion personnelle ou la gestion d’entreprise. Il est à noter que nous prenons essentiellement des décisions lorsque nous nous sentons en confiance. Ainsi, c’est lorsque nous sommes au pic de notre confiance en nous – et donc à un moment où notre niveau de connaissance ou de compétence réelle est au plus bas – que nous sommes le plus susceptible d’agir. C’est donc une zone à risque.

Toutefois, ce phénomène de décalage de perception entre notre niveau réel de maîtrise et l’idée que nous nous en faisons ne s’arrête pas à la simple surestimation de soi.

L’effet de groupe : une dynamique à double tranchant

Lorsqu’une personne incompétente fait preuve de confiance en elle, elle peut réussir à convaincre d’autres individus moins informés de la vérité de ses propos. Ce cercle vicieux renforce non seulement la confiance de la personne affectée par l’effet Dunning-Kruger, mais aussi celle des personnes qui la suivent, convaincues par son discours. Il en découle une cascade d’effets où une équipe ou un groupe d’individus mal informés, mais soudés dans une même conviction erronée, croit collectivement à une expertise qu’ils n’ont pourtant pas. C’est un reproche que l’on peut aisément adresser à certains influenceurs omniprésents sur les réseaux sociaux, qui simulent leur expertise sur divers sujets grâce à la maîtrise du storytelling.

Cela peut être particulièrement dangereux dans le monde des marchés financiers ou de la crypto-monnaie. Des informations incorrectes ou incomplètes peuvent se propager à grande échelle, induisant les investisseurs en erreur et menaçant la performance de leur portefeuille.

L’une des caractéristiques les plus subtiles de l’effet Dunning-Kruger est donc son pouvoir de renforcement social. Plus une personne incompétente reçoit l’adhésion de ses pairs, plus elle se sent légitimée dans ses croyances et opinions. Cette dynamique de groupe crée une illusion de compétence. L’unité du groupe devient une forme de validation de la fausse expertise de l’individu. L’effet de groupe est donc un amplificateur du biais cognitif.

Le syndrome de l’imposteur : l’antithèse de l’effet Dunning-Kruger

Ceux qui souffrent du syndrome de l’imposteur ont tendance, à l’inverse de l’effet Dunning-Kruger, à minimiser leurs compétences, même lorsqu’elles sont pourtant bien réelles. Ils doutent de leur propre expertise et sont convaincus qu’ils ne méritent pas leur succès. Les personnes touchées par ce biais cherchent à attribuer leur réussite à la chance ou à des facteurs externes plutôt qu’à leurs compétences ou leurs efforts personnels.

Ce syndrome peut être particulièrement paralysant. En sous-estimant la qualité de leur raisonnement ou de leurs compétences, les personnes manipulées par ce biais se privent de leur capacité de prise de décisions. Parfois, elles renoncent même à assumer des rôles clés ou des responsabilités importantes. Dans un contexte d’investissement, cela peut mener à des opportunités ratées, car ces personnes hésitent à prendre des décisions ou à s’affirmer face à des experts, même lorsque leur analyse ou leur raisonnement pourrait être juste.

Se connaître soi-même pour mieux agir

Dans un environnement aussi volatil et incertain que les marchés financiers, savoir se situer avec honnêteté par rapport à ses propres capacités, tout en restant ouvert à l’expertise des autres, est une compétence précieuse. En fin de compte, l’humilité et la prise de recul sont les meilleures armes contre ce genre de biais cognitifs, permettant d’éviter de suivre des voies risquées ou, à l’inverse, d’être paralysé et incapable d’agir lorsque l’opportunité se présente.