Time sink, endless scrolling, doom scrolling, sont communément admis comme les carburants discrets mais toxiques des révolutions technologiques. D’Internet à l’intelligence artificielle, ces comportements n’ont cessé de s’intensifier, jusqu’à devenir les ressorts centraux de l’économie de l’attention, qui s’impose depuis les années 2000 et qui capte jusqu’à la moindre parcelle de concentration numérique des utilisateurs. Mais peuvent-ils continuer à entretenir aussi intensément l’engouement autour de l’IA, alors même que la rentabilité des investissements massifs qui lui sont consacrés peine encore à se concrétiser ?

« Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. »

Cette formule, attribuée à John Maynard Keynes, et que nous avons déjà citée dans l’un de nos précédents articles, illustre à merveille le décalage persistant entre euphorie boursière et réalité économique.

Avec la thématique de l’intelligence artificielle, ce décalage est flagrant.

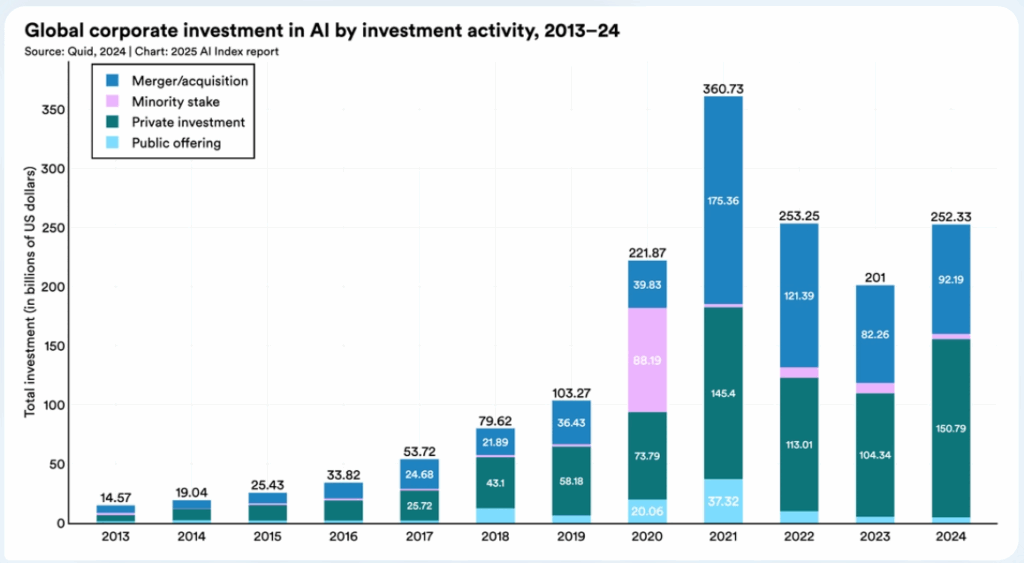

D’un côté, 252,3 Md$ investis en 2024 dans l’IA, selon le AI Index 2025 de Stanford HAI. De l’autre, des revenus encore hétérogènes : quelques leaders comme Microsoft, Nvidia ou OpenAI génèrent déjà plusieurs milliards, mais la rentabilité nette demeure fragile pour la plupart des acteurs.

Un contraste d’autant plus préoccupant que la sur-concentration des géants américains dans le Nasdaq atteint un niveau inédit : les « Magnificent 7 » (Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Meta, Alphabet, Tesla) représentaient 43,6 % du Nasdaq-100 en juillet 2025. Un poids qui fait peser un risque systémique majeur : à la moindre correction, l’ensemble de l’indice tanguera fortement.

Il n’empêche, pour l’investisseur, les montants des investissements réalisés portent un message implicite clair : il faut être dedans, peu importe le prix, car tout le monde y est. Mais cet emballement auto-alimenté ne s’observe pas qu’à Wall Street. Il s’incarne aussi dans notre rapport quotidien aux contenus numériques, dopé par des pratiques compulsives devenues structurelles : endless scrolling et doom scrolling.

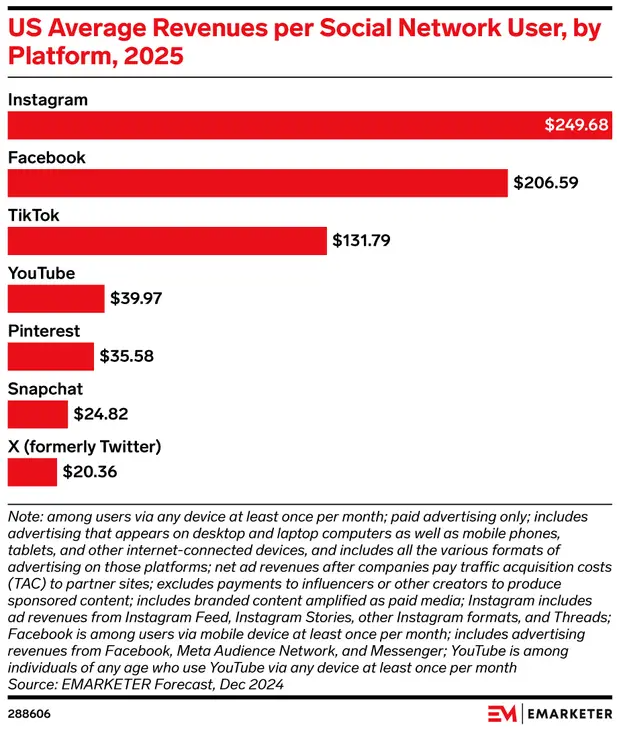

Les utilisateurs sont happés dans des flux infinis où chacun craint de manquer le prochain contenu. Wall Street et nos écrans partagent le même carburant : l’illusion qu’il faut rester connecté, investi, focalisé sur une thématique, coûte que coûte. Ces comportements psychologiques, anodins en apparence , constituent en réalité le moteur même des modèles économiques numériques. Plus nous scrollons, plus la donnée collectée s’accumule, plus la publicité peut être ciblée, et plus la valorisation des plateformes qui monétisent ces publicités s’envole.

Derrière chaque geste compulsif d’un utilisateur, il y a donc une chaîne de monétisation qui relie la psychologie de l’attention aux bilans financiers et aux cours de Bourse.

L’économie de l’attention, le point d’équilibre entre rentabilité perçue et réelle

L’endless scrolling, pratique popularisée avec les réseaux sociaux, pousse à rester connecté sans but précis, et à faire défiler les contenus les uns après les autres sans prendre le temps de les digérer. Le doom scrolling, son cousin plus sombre, nous enferme dans un flux de nouvelles anxiogènes, où la première appelle inévitablement la suivante.

Ces comportements ont été décrits dès 2018 par des psychologues, mais ils préexistaient bien avant leur étude sous d’autres formes.

Dès 2000, Pew Research montrait que 63 % des internautes déclaraient aller en ligne “juste pour le fun”. À l’époque, on parlait de time sink ou de stickiness pour désigner ces utilisateurs « collés » à l’écran, puisque le scrolling ne fut popularisé qu’avec les smartphones.

Deux décennies plus tard, les comportements n’ont pas disparu — ils se sont simplement transformés. L’arrivée des réseaux sociaux puis des smartphones a fait passer le time sink de la navigation aléatoire à des mécaniques d’attention plus sophistiquées : notifications, flux infinis, algorithmes de recommandation. Ce qui relevait d’une distraction ponctuelle au tournant des années 2000 est devenu une architecture pensée pour retenir l’utilisateur, et que les GAFAM se sont assurés de pouvoir monétiser sans limite.

En effet, l’endless scrolling et le doom scrolling ont été conçus comme des fonctionnalités centrales des business de l’attention modernes. Elles répondent à une logique simple : plus un utilisateur reste captif, plus la donnée et la publicité valent cher. Ce sont donc moins des ‘effets secondaires’ que de véritables carburants intentionnels de l’économie numérique.

Et ces mêmes dynamiques sont aujourd’hui largement exacerbées par l’IA, avec toujours plus de contenus qui parlent de la thématique ou qui sont entièrement générés par elle.

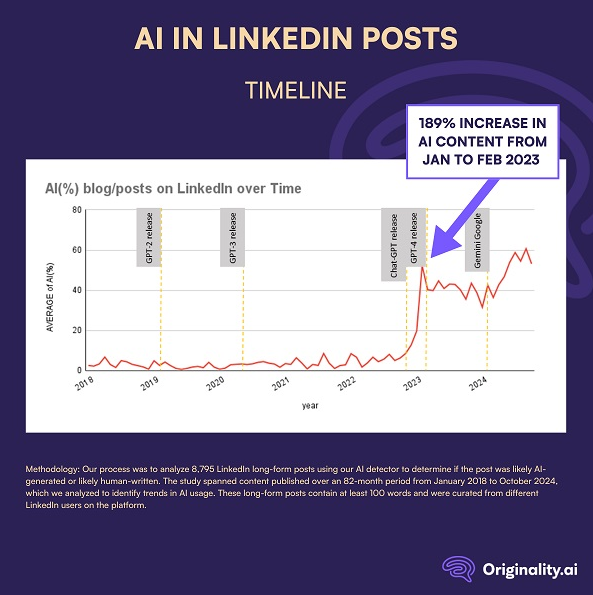

Sur LinkedIn, la majorité des contenus est IA-made depuis 2023.

Et des observations réalisées auprès des utilisateurs de la plateforme Xiaohongshu (RedNote) semblent donner du crédit au sentiment que les contenus IA-made suscitent autant, voire plus, d’engagement, que les contenus humains.

Le doom scrolling, lui, prend une tournure nouvelle avec l’IA : ce ne sont plus seulement les crises ou catastrophes relayées par les médias qui saturent nos fils d’actualité, mais aussi des contenus anxiogènes générés ou amplifiés automatiquement. L’IA sait qu’un titre alarmiste ou une image inquiétante retient plus longtemps l’utilisateur. La peur, déjà vecteur de traction d’audience, devient un vecteur de rétention, et donc de monétisation. L’enthousiasme autour de l’IA s’appuie pourtant sur un paradoxe : une forte asymétrie entre rentabilité réelle et rentabilité perçue — rappelant les bulles technologiques précédentes.

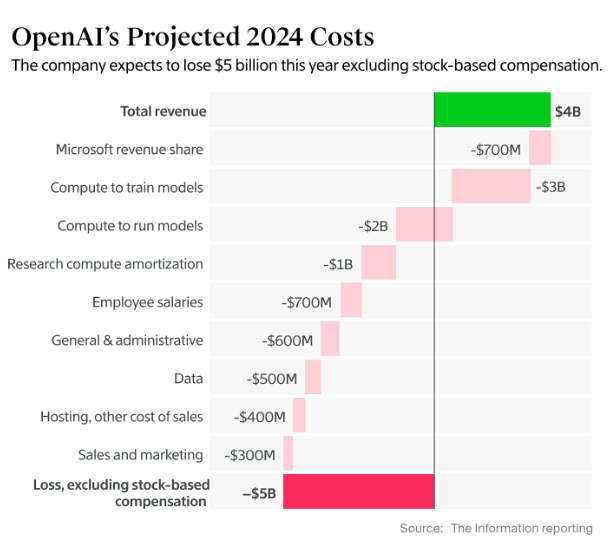

Prenons OpenAI.

Malgré des revenus substantiels (4,3 milliards $ au 1er semestre 2025), l’entreprise affiche une perte opérationnelle de 7,8 milliards $ sur cette période, à cause de dépenses massives en R&D, marketing et rémunérations en actions, rapporte le Financial Times.

L’entreprise de Sam Altman prévoit en outre un « cash burn » cumulé (lemontant moyen de trésorerie dépensé sur une période donnée) de 115 milliards $ d’ici 2029 selon Reuters.

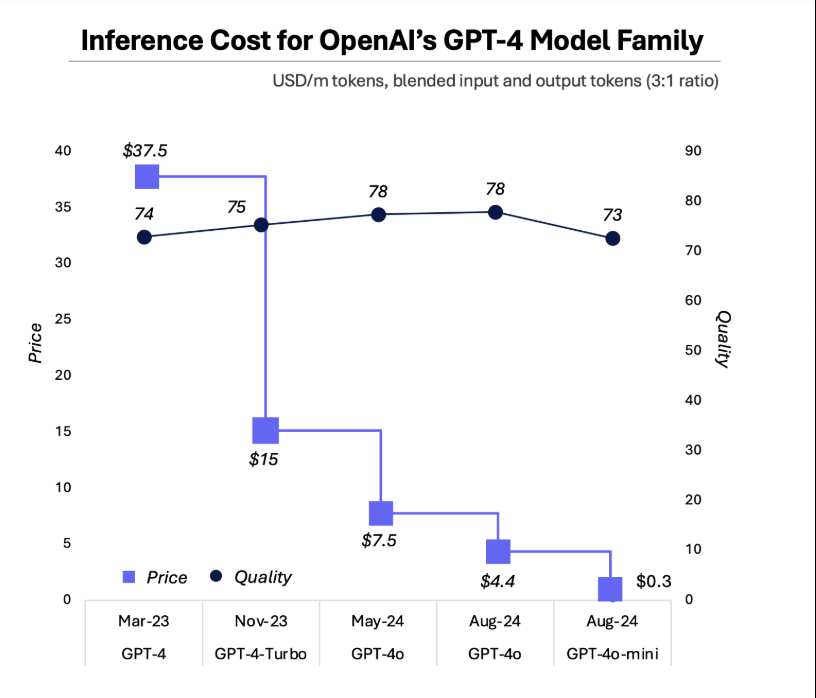

En pratique, chaque requête à ChatGPT coûte plus qu’elle ne rapporte — les marges unitaires restent négatives, même si les coûts d’inférence tendent à diminuer à mesure que les modèles sont optimisés.

Le modèle de rémunération se fonde sur une autre hypothèse : une adoption explosive, une croissance exponentielle du nombre d’utilisateurs, et une « monétisation de masse » ultérieure. Quelques indicateurs permettent déjà d’envisager que cette hypothèse ne tient pas du délire des actionnaires, mais participe bien d’une réelle vision qui trouve ses racines dans la bulle tech des années 2000 – nous y reviendrons en détail plus tard.

OpenAI a atteint 100 millions d’utilisateurs en deux mois, soit une acquisition plus rapide que celle obtenue par TikTok. La rétention est elle aussi impressionnante : 71 % d’abonnés actifs encore présents après 6 mois sur ChatGPT Plus, selon PYMNTS.

Comparativement, TikTok ou Instagram tournent en moyenne en 2025 autour de 7 à 10 minutes de temps passé par session, tandis que ChatGPT dépasse déjà les 11 minutes par session.

Comme pour Amazon hier, l’IA d’aujourd’hui bâtit ses propres boucles d’attention. Mais au lieu de logistique et de vendeurs tiers, elle s’appuie sur la psychologie du flux continu — time sink et endless scrolling — qui enferme l’utilisateur dans une relation sans fin avec l’outil.

Un outil d’autant plus séduisant qu’il peut parler, être complaisant, délicat, ferme, disponible par commandes vocales ou programmables pour agir de manière autonome.

Les dix minutes de session moyenne font de ChatGPT non seulement un concurrent des réseaux sociaux traditionnels sur le plan de l’attention, mais aussi un nouvel avatar du endless scrolling : il n’est plus visuel, mais cognitif.

Là où TikTok enchaîne les vidéos, les LLM (Large Language Model) comme ChatGPT enchaînent les prompts et les réponses. Une nouvelle forme de scrolling cognitif, sociale et addictive, dont des entrepreneurs malins ne manqueront pas d’exploiter la valeur.

Aux yeux du marché, les agents conversationnels pourraient être perçus comme des démultiplicateurs d’attention. Les modèles de rétention des utilisateurs sont en train d’évoluer et l’alpha, autrement dit la valeur des intelligences artificielles, n’est pas à chercher du côté des gains de productivité réalisés en entreprises, mais plutôt dans le comportement des utilisateurs toujours plus accros aux sollicitations en ligne, que l’arrivée des contenus générés par l’IA n’a clairement pas remise en cause, bien au contraire.

Des travaux académiques (arXiv, 2024) montrent déjà que l’IA améliore l’optimisation des titres et la durée de visionnage des vidéos, parfois de manière significative (jusqu’à 1,6% de vues supplémentaires pour une vidéo, et une durée de visionnage augmentée de 0,9%). Ces chiffres peuvent paraître modestes mais la moindre variation à la hausse, même marginale, permet aux plateformes comme Youtube, TikTok ou Instagram d’asseoir et d’amplifier leurs rentes publicitaires. De quoi conforter l’IA dans son rôle de nouveau pilier de l’économie de l’attention.

Du reste, selon les rapports de l’Imperva, une société de cybersécurité, les bots étaient à l’origine de plus de la moitié du trafic interne en 2024.

Cela n’empêche pas les utilisateurs que nous sommes d’accroître sensiblement le temps moyen passé par jour sur des écrans numériques -selon Evoca, il culmine désormais à plus de 6h40 par jour !

En comparaison, au début des années 2010, le temps moyen tournait autour de 3 heures par jour pour les adultes (Ofcom, 2012). Nous avons par conséquent doublé l’attention que nous accordons aux écrans numériques en une décennie. Cette explosion traduit l’effet des flux infinis, le endless scrolling, et des notifications permanentes : ce n’est plus l’utilisateur qui choisit de se connecter, mais la plateforme qui le retient.

On pourrait presque en déduire que l’usage des bots – puis de l’intelligence artificielle – a façonné un réseau si redoutablement efficace sur le plan psychologique que nous sommes plus que la matière première d’une machine qui nous vampirise et nous dévore. Bienvenue dans la matrice !

Les carburants toxiques, que constituent les flux infinis de contenus anxiogènes et demain matin de deep fakes viraux, sont devenus les moteurs discrets mais essentiels de chaque révolution numérique. Internet hier, IA aujourd’hui : la logique reste identique : arrimer notre attention à l’écran

L’efficience déjà constatée de l’IA dans ce domaine amène certains analystes à l’estimation d’une proportion délirante et écrasante de “90% de trafic (…) généré par IA en 2030”.

Une hypothèse audacieuse, mais révélatrice du climat dans lequel l’IA baigne.

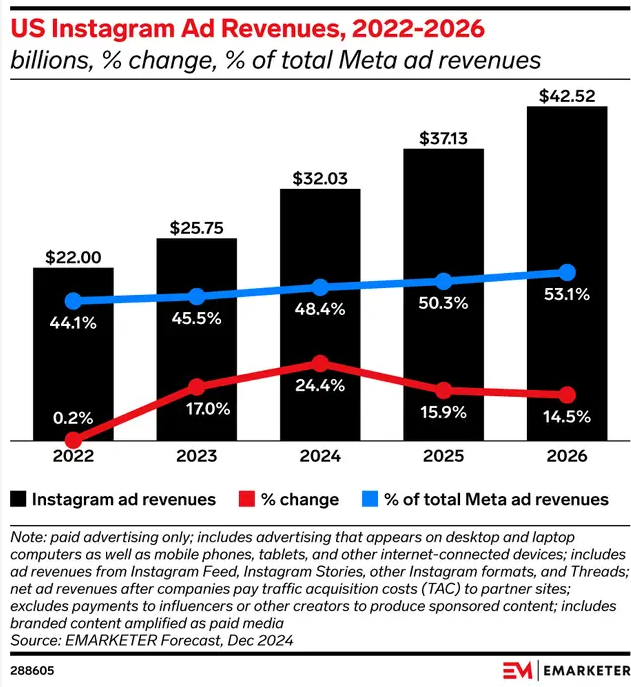

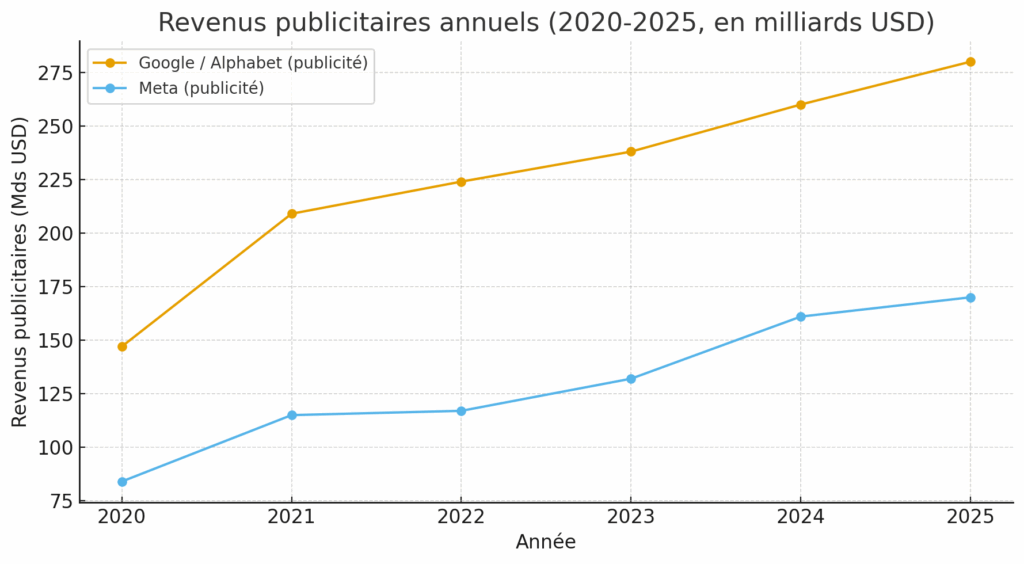

Marc Zuckerberg lui-même a insisté sur le fait que l’intelligence artificielle avait déjà une place de qualité dans l’équation de la rentabilité de Meta : en 2024, il déclarait que 50% des contenus consommés sur Instagram étaient recommandés par une IA. Et les bénéfices s’en sont très bien portés ces derniers trimestres.

On comprend ainsi pourquoi les investisseurs, après avoir joué les vendeurs de pelles comme NVIDIA, TSMC ou ASML, ont basculé vers les hyperscalers comme Meta.

De l’effet de réseau au carburant toxique de l’attention : du time sink au endless scrolling boosté par l’IA

À l’échelle des marchés financiers, l’IA apparaît comme une évidence technologique : investissements colossaux et déclarations publiques se multiplient. Mark Zuckerberg résumait l’air du temps : « le risque de ne pas investir dans l’intelligence artificielle est plus grand que celui de trop investir ». Et, en parcourant un web saturé de contenus IA, difficile d’aboutir à une autre conclusion : « l’IA est partout, sait tout faire, et va durer ».

Comment, dès lors, résister à l’idée qu’il faut absolument “jouer le jeu du marché”, coûte que coûte ? Pourtant, un détour par les années 2000 éclaire la question d’une autre manière: Amazon et ses pairs affrontaient le même défi, avec une contrainte supplémentaire : bâtir le réseau lui-même.

À l’époque, la tech résonnait de slogans comme « Get big fast » (Jeff Bezos), « First mover advantage » ou encore « Internet is the future, don’t miss the train ». Des mantras qui n’ont guère changé (cf. Mark Zuckerberg). La crypto-révolution reprit ensuite le même refrain FOMO, amplifié par les mèmes et les promesses de gains rapides.

Derrière ce battage, pourtant, des milliers d’entreprises disparurent lors de l’éclatement de la bulle en 2001, faute d’avoir bâti ce qui fit la fortune des survivants : un véritable effet de réseau.

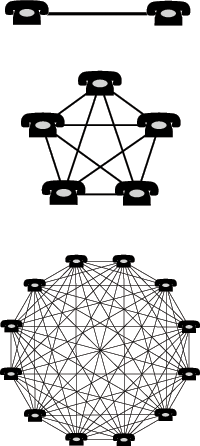

Car le cœur du cycle Internet ne résidait pas seulement dans la rentabilité immédiate ou les taux de croissance affichés, mais dans la construction d’une infrastructure et d’un réseau capable de générer une valeur durable. La valeur d’un tel réseau ne se mesure pas seulement en ROIC, mais dans la capacité à atteindre une masse critique d’utilisateurs interconnectés, capables d’échanger avec confiance. C’est la force de l’effet de réseau : plus il relie d’acteurs, plus sa valeur croît.

Amazon avait compris très tôt cette logique.

Neuf ans de pertes avant son premier bénéfice annuel en 2003 (35 M$ seulement), mais des investissements invisibles — paiements intégrés, logistique, systèmes distribués, ergonomie — qui fondaient une expérience utilisateur solide. La marketplace, lancée en 2000, fut la clef de voûte d’une boucle qui s’auto-renforçait :

→ plus de vendeurs sur la plateforme

→ plus de produits à mettre en ligne sur le site

→ plus d’acheteurs potentiels

→ attirent plus de vendeurs qui eux-mêmes séduits par le fait de toucher plus d’acheteurs potentiels.…

Puis vint AWS, Amazon Web Services, en 2006, dont l’activité s’est dirigée vers l’industrialisation des briques techniques d’Amazon, vendues au marché B2B avec un argument imparable : « je vous vends ce qui a fait grandir amazon.com ».

D’abord centré sur l’infrastructure (serveurs virtuels EC2, stockage extensible S3), AWS a rapidement élargi son offre à des bases de données managées, du déploiement applicatif, un service cloud, puis des services encore plus sophistiqués orientés Big Data, IoT (Internet of Things – l’internet des objet), cybersécurité et très récemment IA.

Sa promesse : permettre aux entreprises de louer puissance de calcul et services infra et applicatifs à la demande, pour gagner en agilité et se concentrer sur leur cœur de métier, plutôt que sur les fondations du web.

Avec AWS dans ses rangs, Amazon venait de compléter la boucle parfaite : la marketplace alimentait la R&D, dont les fruits nourrissaient AWS, qui consolidait à son tour la robustesse du groupe pour faire rayonner la marketplace, et ainsi de suite.

Un modèle qui mis des années à se construire, certes, mais dont les résultats ne sont plus à démontrer aujourd’hui.

Ce schéma illustre une règle simple que l’IA ne semble pas avoir manqué : plus un système est efficace, plus il est sollicité par un large public.

Le modèle « prompt-on-demand », porté par des acteurs comme OpenAI, a toutes les qualités pour se diffuser massivement. Côté utilisateur, l’expérience est d’une simplicité désarmante : il suffit de formuler clairement sa demande, et l’IA produit immédiatement le résultat attendu. Côté développeurs, des API (Application Programming Interface) permettent d’intégrer ChatGPT dans n’importe quel site web ou application en quelques clics, et sans devoir en repasser par les développements lourds par lesquels OpenAI est passé.

De la même manière qu’AWS a permis à Internet de se propager en rendant l’infrastructure web accessible à tous, les briques d’IA proposés d’aujourd’hui facilitent une infusion rapide, naturelle et presque invisible de l’intelligence artificielle dans la vie quotidienne, avec peu de barrières techniques.

Dans ce contexte, le prochain déploiement de SORA, l’application sociale d’OpenAI orientée autour de la génération vidéo IA made, ne doit pas seulement être lu comme une tentative de monétisation opportuniste. Il s’agit plutôt d’une stratégie d’amplification de l’effet de réseau : offrir un outil spectaculaire, facile à prendre en main, que chacun voudra tester au moins une fois. Exactement comme AWS a démocratisé l’accès à des briques techniques autrefois réservées aux ingénieurs spécialisés, SORA pourrait démocratiser l’expérimentation créative appliquée directement aux réseaux (dont l’engouement ne faiblit pas année après année) avec l’IAvidéo, en abaissant radicalement le seuil de compétence nécessaire pour produire et partager des contenus sophistiqués.

Toutefois, cete pirouette stratégique pourrait n’être qu’une façade pour ne pas révéler la tentative de l’entreprise de tester, à grande échelle, les voies de nouvelles mécaniques de captation de l’attention grâce à l’IA. Avec SORA, les utilisateurs pourront tester un deepfake, en générer un autre, partager le résultat, générer de l’engagement et des millions de vues, et donc susciter l’intérêt et la curiosité d’autres utilisateurs… Autant de déclencheurs qui prolongent inévitablement le temps passé sur la plateforme et créent les ressorts d’un endless scrolling encore plus stimulant.

Sora ne fera sans doute pas exception, en y ajoutant une couche de viralité et de partage communautaire – une combinaison redoutable qui conjugue effet de réseau, sociabilité des plateformes et viralité extrême nourrie par une rétention maximale.

Et on le sait, un utilisateur conquis par un produit aura bien du mal à en changer au profit de la concurrence. Et c’est encore plus vrai avec le temps.

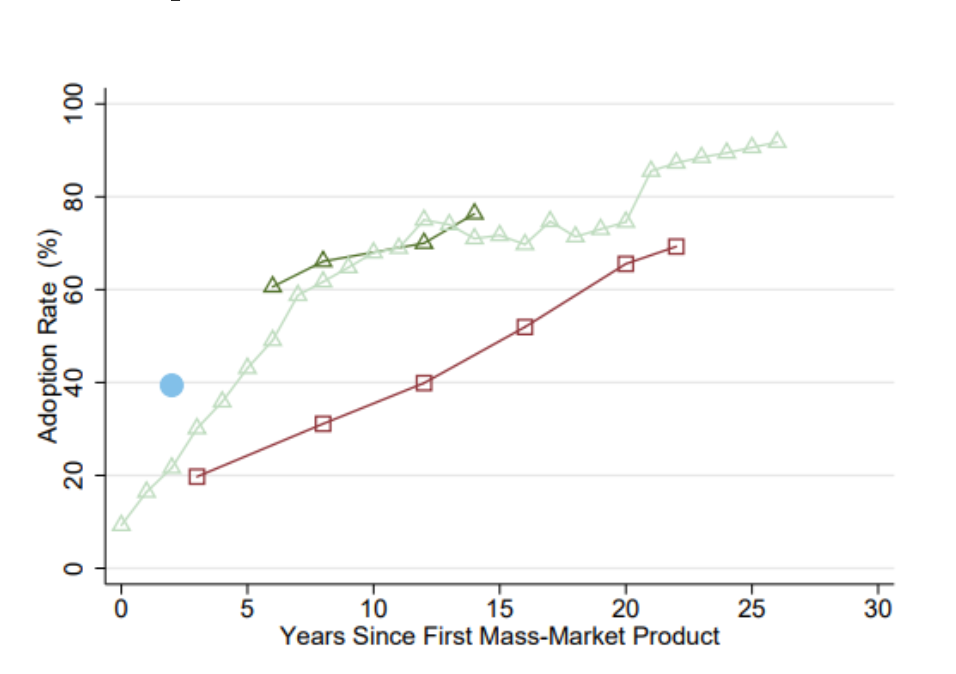

L’adoption de l’IA est déjà d’une fulgurance remarquable, puisqu’elle dépasse de loin les références technologiques récentes.

On comptera vraisemblablement près de 378 millions d’utilisateurs en 2025, plaçant l’IA parmi les innovations les plus performantes en termes d’acquisition nettes d’utilisateurs au moment de leur lancement.