“Même pas peur !” pourraient conclure les investisseurs en constatant que rien — ou presque rien — ne semble effrayer les marchés. L’attaque israélienne contre les installations nucléaires iraniennes ? À peine un soubresaut. Le pétrole s’est emballé vendredi pour culminer à près de 77 dollars le baril mais il a très vite reflué de ses plus hauts.

L’or, en bon soldat, a joué les valeurs refuges. Ce ne fut pas le cas du dollar, ni même des Treasuries. La détente s’est même accrue sur les marchés pétroliers ce lundi, alors que selon différents organes de presse, l’Iran aurait demandé la médiation des pays arabes auprès de Trump afin d’obtenir un cessez-le-feu.

Le pire est-il derrière nous ? En toute franchise, je n’en sais rien, mais la surenchère semble l’emporter ce matin du 17 juin. J’ai passé une bonne partie de mon week-end à éplucher les analyses de ceux qui se risquaient à en produire –principalement des géopoliticiens. Chacun y allait de son hypothèse déprimante quant aux implications potentielles ou plausibles de cette crise. Au final, il était clair que tout le monde redoutait le pire –l’escalade menant à l’embrasement de la région ; l’arrêt du fret maritime par le détroit d’Ormuz– et personne ne savait comment les choses allaient tourner. À l’heure où j’écris, tous les scénarios demeurent sur la table : l’Iran courbera-t-il l’échine ? Les mollahs seront-ils renversés, ou bien le conflit va-t-il s’éterniser (bien que, à nouveau, les derniers articles de presse –pour ce qu’ils valent– laissent à penser que l’Iran ne le souhaite pas) ? Les USA s’impliqueront-ils dans le conflit ? Ces questions demeurent sans réponse. Cependant, les dernières déclarations de Benyamin Netanyahou selon lesquelles la mise à mort de l’ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême iranien, mettra fin au conflit et le départ précipité de Trump du G7 montrent que, parmi tous les scénarios, l’escalade tient la corde.

Même si dans les heures qui suivent la rédaction de ces lignes, le retour à la table des négociations devait miraculeusement l’emporter, je n’identifie aucune raison de prendre massivement de nouveaux paris. Dans le contexte présent, je continue à estimer qu’un volant de cash significatif (20 % au sein du portefeuille Synapses) est particulièrement adéquat. Mon idée est d’être en capacité de renforcer certaines lignes le cas échéant.

Du flou très… flou

Gérer un portefeuille, c’est d’abord apprendre à vivre avec le flou. Et ces dernières semaines, le brouillard ne s’est pas dissipé, en dépit de ce que donne à croire le comportement des marchés boursiers. Chaque événement censé apporter un peu de clarté n’a fait qu’ajouter à l’opacité régnante. Exemple récent : les négociations sino-américaines. Washington jubile, Pékin reste discret. Trump affirme qu’un accord a été scellé… mais pour l’instant, pas l’ombre d’un document, pas même un tweet bien cadré. Étrange, non ?

À en croire certaines fuites, les Chinois auraient accepté de rouvrir temporairement les vannes des terres rares vers les États-Unis, pour une durée de six mois. En échange, les Américains assoupliraient leurs règles d’exportation sur plusieurs produits sensibles : moteurs d’avion, pièces détachées aéronautiques, éthane. Un marchandage pragmatique, s’il se confirme — mais pour l’heure, on y voit autant qu’un aveugle au fond d’une mine.

Je veux bien me rendre aux arguments de l’ami Pierre Sabatier – en l’espèce, Pierre a des arguments qui méritent d’être pris en compte –, qui estime que les Etats-Unis parviendront à leurs fins avec la Chine, celle-ci étant acculée par la faiblesse de son économie domestique (cf. notre interview sur YouTube : Trump a-t-il tout prévu ?), néanmoins, je n’ai pas le sentiment que celle-ci soit décidée à lever le drapeau blanc incontinent. En outre, les déboires de Ford indiquent que si la Chine souffre de la pression de l’Oncle Sam, l’industrie américaine a, elle aussi, de quoi se faire du mouron.

Les restrictions aux exportations de terres rares imposées par Pékin ont porté un sévère coup à Ford (Je remercie au passage Christian Parisot, qui m’a soufflé cette parfaite illustration des interpédances sino-américaines). En juin, le constructeur automobile a dû suspendre la production de son SUV Explorer à Chicago —non pas à cause d’un défaut de conception ou d’une grève, non : faute de néodyme, cet aimant miracle indispensable aux moteurs modernes. Une situation emblématique des périls qui planent au-dessus de l’industrie américaine en raison de la guerre commerciale : retards, perturbations des chaînes d’assemblage, érosion des chiffres d’affaires (dans le cas de Ford, une semaine de suspension de la ligne de production d’un modèle équivaut à une baisse de 0,5 % à 1 % des ventes trimestrielles de celui-ci) marges qui se compriment, et une ligne de production à l’arrêt. Une fois encore, Ford illustre parfaitement comment une étincelle venue d’Asie peut mettre le feu sous le capot de l’industrie US.

Et s’il fallait un exemple supplémentaire de la confusion régnant à tous les niveaux, en voici un beau : Donald Trump a annoncé mercredi dernier son intention d’envoyer les quinze jours suivants des lettres à des dizaines de pays dans lesquelles il exposerait ses conditions pour parvenir à des accords commerciaux. Pour rester fidèle à l’urbanité de shérif mal embouché qui le caractérise, il a précisé que les propositions américaines seraient à prendre ou à laisser. Mais comme, on n’est pas à une contradiction près au sein de l’exécutif américain, Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, a estimé quant à lui qu’une prolongation de 90 jours du moratoire sur les tarifs douaniers punitifs décrétés par les Etats-Unis était… « très probable ». Certes, on peut décider qu’il faut sempiternellement miser sur le TACO (Trump Always Chickens Out – Trump finit toujours par se dégonfler ), mais il n’est pas dit que cela marchera à tous les coups.

Du pessimisme à la cécité ?

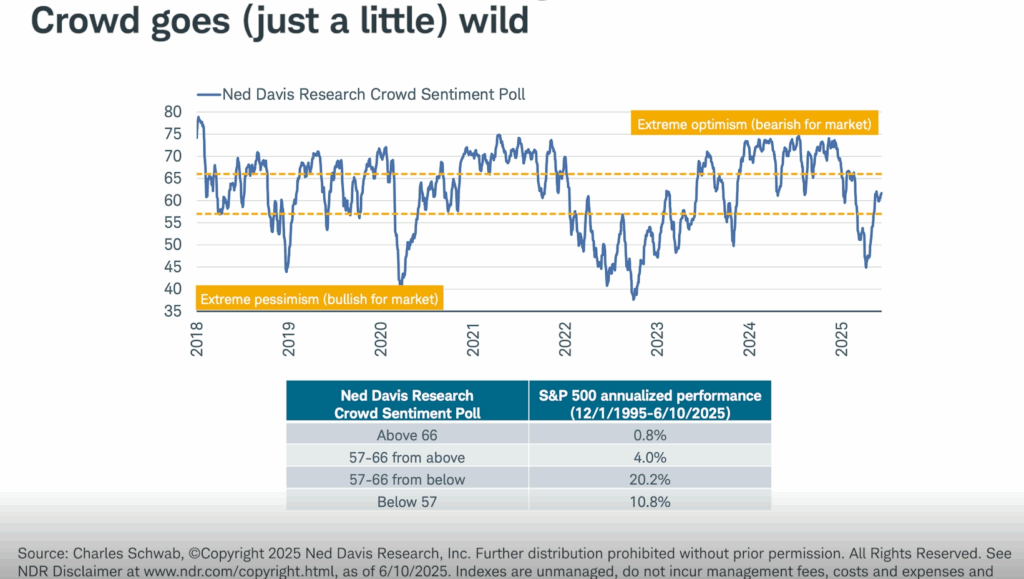

Dans les facteurs de soutien du marché, je mentionnais ces précédentes semaines le pessimisme extrême des investisseurs. C’est lorsque la peur est généralisée que se présentent les meilleures affaires.

Ci-dessous un petit graphique, fort parlant, extrait de la recherche de Charles Schwab & Co. qui a mis en image le Ned Davis Research Crowd Sentiment Poll, un indicateur de sentiment conçu pour évaluer les variations à court et moyen terme de la psychologie des investisseurs sur les marchés boursiers, et dont la caractéristique clef est d’agréger plusieurs autres indicateurs de sentiment.

Dans une approche contrarienne, le _NDR Crowd Sentiment Poll, en identifiant les extrêmes de sentiment (excès d’optimisme ou de pessimisme), signale des points de retournement potentiels sur les marchés.. En d’autres termes, un optimisme excessif peut indiquer un sommet de marché, tandis qu’un pessimisme extrême peut signaler un creux. Sous 57, l’indicateur reflète le pessimisme. Le krach d’avril a fait plonger le NDR Crowd Sentiment Poll à 45, un niveau qui justifiait, à lui seul, un rebond du marché –qui au demeurant a eu lieu. Nous sommes repassés au-dessus des 57 aujourd’hui. L’étau de la peur s’est fichtrement desserré.

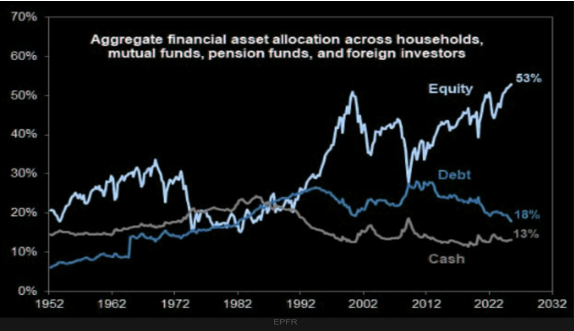

Autre preuve que les investisseurs n’ont plus peur. La part des actions dans les allocations d’actifs aux États-Unis s’avère tout bonnement la plus élevée depuis 1952 –elle est de 53 % contre 18 % pour la dette et 13 % pour le cash.

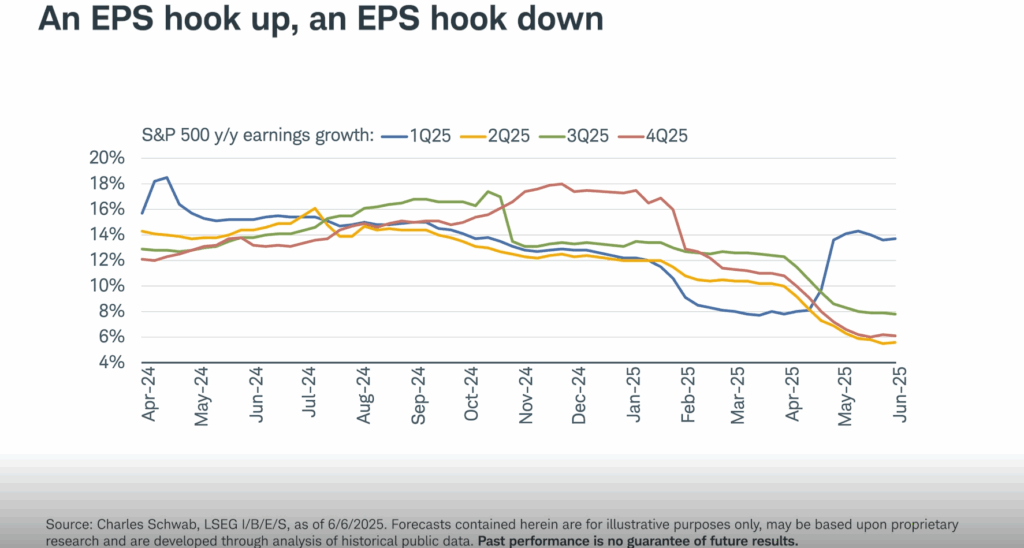

Sans vouloir irrémédiablement imaginer la catastrophe, il est tout de même bon de rappeler qu’en toile de fond de ce regain d’optimisme, les profits à venir des entreprises ont été drastiquement révisés à la baisse par les analystes financiers.

Sur ce nouveau graphique derechef issu de la recherche de Charles Schwab, voici les prévisions de croissance bénéficiaire calculées par les analystes pour chaque trimestre de 2025.