Robin Cook, compagnon de route littéraire de Jean-Patrick Manchette, auquel il dut une solide notoriété chez les amateurs de roman noir de l’Hexagone dans les années 1980 et 1990, publia sous le pseudonyme de Derek Raymond en 1984 The Devil’s Home On Leave, histoire bien poisseuse que Gallimard décida de publier la même année en français sous le titre : Les mois d’avril sont meurtriers. Ceux d’entre vous qui goûtent le roman noir métaphysique ne perdront pas leur temps en se donnant la peine de (re)découvrir les écrits de Robin Cook, et singulièrement son glauquissime J’étais Dora Suarez.

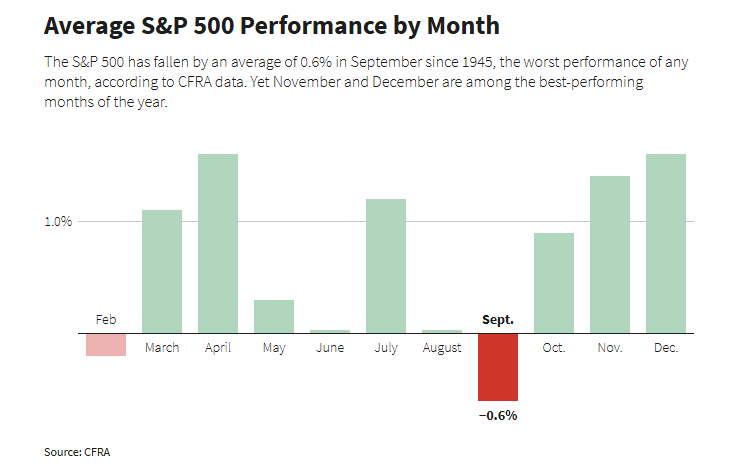

Pour ma part, je ne sais pas si les mois d’avril sont aussi meurtriers que le laisse à supposer le joli titre déniché par Gallimard, mais septembre, lui, s’avère bien souvent un mois assassin pour les investisseurs boursiers.

En tout cas, il est historiquement le mois qui abîme la performance de Wall Street, comme en témoigne cette étude de CFRA indiquant que le S&P 500 affiche en moyenne une performance négative de –0,6 % en septembre depuis 1945, le pire résultat mensuel de l’année.

De ce côté-ci de l’Atlantique, septembre n’est pas systématiquement le mois le plus détestable pour le CAC 40, mais il fut ces dernières années le théâtre de certains de ses gadins les plus douloureux (-17,66 % en septembre 1998, l’une des cinq plus fortes baisses mensuelles jamais enregistrées).

L’histoire est-elle à coup sûr vouée à se répéter ? Non, à l’évidence. Pour autant peut-on dans le contexte présent écarter d’un revers de main l’idée qu’elle puisse bégayer ? Je ne le ferai pas, a fortiori quand les marchés caracolent sur des plus hauts historiques et que s’accumulent les risques.

Inflation U.S. : un piège qui se referme ?

Je veux bien que l’inflation aux Etats-Unis soit pour certains une question évacuée, elle ne l’est pas de mon point de vue. Je le pense d’autant plus à la lecture des derniers chiffres parus outre-Atlantique.

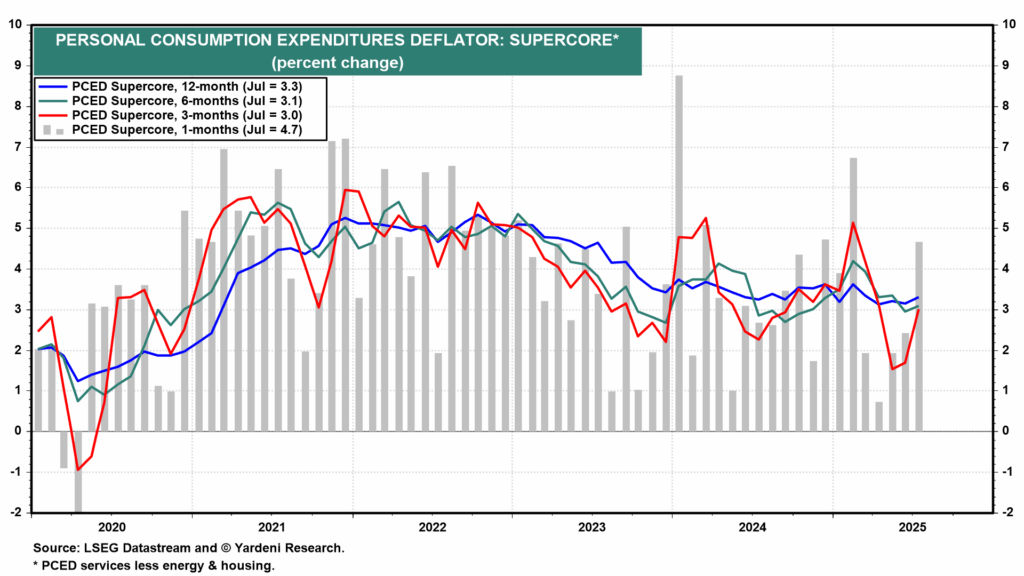

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (NDLR : l’indice PCE, qui n’est autre que l’indicateur d’inflation préféré de la Fed, plus large que le CPI, car il prend mieux en compte les changements de consommation des ménages.) a montré que l’inflation sous-jacente s’est établie à un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 2,9 % en juillet, certes conforme aux estimations mais supérieur à celui de juin.

L’indice Supercore PCE, encore plus ciblé car il correspond à l’inflation des services dans le PCE, hors énergie et logement, se tend nettement.

Et si l’on en croit le rapport sur les revenus des ménages de vendredi qui a montré une forte hausse des dépenses de consommation (+0,5 %) et une augmentation solide du revenu personnel (+0,4 %), menée par une progression substantielle des salaires et traitements privés (+0,7 %), ladite inflation a peu de chances de rentrer dans son terrier ces prochains mois… surtout lorsque le ralentissement de l’économie américaine est comme la baisse de la dépense publique chez nous : il se fait attendre. Le modèle GDPNow de la Fed d’Atlanta a estimé la croissance du PIB réel du T3 à 3,5 %, contre 2,2 % auparavant.

Je ne me dédis pas et me refuse à minorer les risques pesant sur la croissance américaine, mais pour le moment elle tient, et tant qu’elle le fera, l’inflation sera LE sujet. C’est pourquoi les chiffres de l’emploi publiés vendredi aux Etats-Unis seront cruciaux. S’ils sont décevants (mais pas trop non plus), les marchés estimeront que la mauvaise nouvelle en est une bonne dans la mesure où elle fera espérer moins de tensions inflationnistes et elle entérinera la baisse des taux de la FED en septembre et validera, du moins dans leur esprit, la thèse d’un plus ample assouplissement monétaire d’ici la fin de l’année. De quoi prolonger la hausse des marchés boursiers.

En revanche, si le marché de l’emploi se révèle solide, le scénario de la baisse des taux va en prendre un coup et finir par faire sortir de sa complaisance actuelle à coups de tatanes un marché obligataire oublieux des messages que nous adressent les SWAP d’inflation.

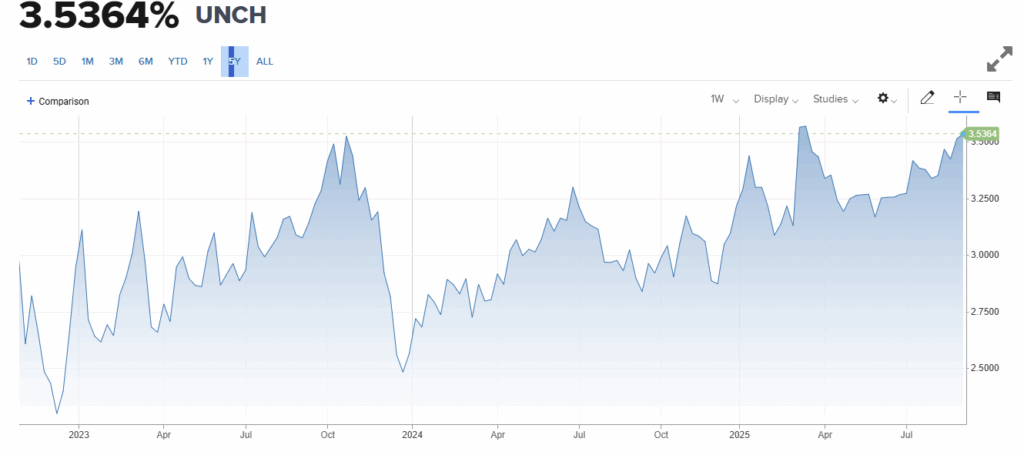

Pour rappel, un SWAP est un contrat financier entre deux parties qui échangent des flux de paiements. Dans le cas d’un swap d’inflation (CPI swap), une partie paie un taux fixe d’inflation prévu, l’autre paie l’inflation réelle observée. Parce que beaucoup d’investisseurs utilisent ces swaps, le prix auquel ils s’échangent devient une mesure de ce que le marché anticipe pour l’avenir. Voilà une semaine, le SWAP d’inflation à un an pour les Etats-Unis s’établissait à 3,42 %.

Source : Bloomberg ; Macro-Financial Analysis and Banking (M-FAB)

Traduction : une partie de la communauté financière est en train de nous dire qu’elle ne croit pas de sitôt à un retour à 2 % de l’inflation américaine.

La Réserve Fédérale des Etats-Unis se retrouve donc entre le marteau et l’enclume. En réduisant ses taux directeurs en septembre, elle commettra peut-être une erreur de politique monétaire majeure qui relancera l’inflation. A contrario, si elle reste ferme, la banque centrale américaine court un risque de casse du crédit et immobilier commercial, avec les conséquences pernicieuses que cela aura sur la croissance. De plus, elle remettra sans le vouloir sur le tapis la question du surendettement des Etats-Unis, dont les charges d’intérêt absorbent 20 % des recettes fédérales, ce qui selon toute vraisemblance rallumerait le feu sur le marché obligataire.

Conclusion : la FED est bel et bien dans la nasse, et ses options donnent tragiquement le sentiment de se réduire à des mauvais choix.

Tech U.S. : le roi est-il nu ?

Je doute que vous ayez manqué les résultats de NVIDIA. Le mastodonte des GPU a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 46,7 milliards de dollars en croissance de 56 % sur un an glissant (soit la bagatelle de 16 milliards de dollars de plus de revenus). 41,1 milliards proviennent de la seule activité “centre de données”. Le bénéfice par action sur la période est ressorti supérieur aux attentes (1,05 dollar vs 1,01 attendu). Et pourtant, le titre a reculé de plus de 3 % suite à ces annonces, le marché n’appréciant guère de perspectives moins bluffantes que ces derniers mois.

Ce n’est pas un signe à prendre à la légère. NVIDIA s’est pourtant voulu rassurant.

Au cours d’une conférence téléphonique, Jensen Huang, le PDG du groupe, a récusé l’idée que le déploiement des infrastructures d’I.A. faiblirait dans les années à venir. « Les opportunités qui nous attendent sont immenses », a-t-il insisté . « Nous prévoyons des investissements de 3 000 à 4 000 milliards de dollars dans les infrastructures d’IA d’ici la fin de la décennie. »

Jensen Huang, PDG de Nvidia

On se doutait bien que Huang n’allait pas prétendre le contraire.

Le hic, l’aria, le problème si vous voulez, est que NVIDIA a concomitamment annoncé un plan de rachat d’actions pour la modique somme de 60 milliards de dollars.

On peut voir dans l’affaire le verre à moitié plein ou à moitié vide.

Si l’on chausse les lunettes roses, on se dira que l’entreprise la mieux capitalisée de la planète estime que son action est sous-évaluée et choisit de racheter ses titres pour en soutenir le cours, témoignant au passage d’une solidité financière exceptionnelle (forte génération de cash, marges élevées).

Cependant, une lecture plus sceptique est également envisageable : si NVIDIA voyait réellement de nouvelles opportunités de croissance très rentables (acquisitions stratégiques, expansion industrielle), il investirait son cash dans ces projets plutôt que de le redistribuer. Il n’est pas idiot de songer que la direction du groupe préfère maximiser la valeur actionnariale à court terme parce qu’elle anticipe que la croissance sera moins emballante dans le futur. Surtout que la porte du marché chinois de l’intelligence artificielle est en train gentiment de se refermer.

Mi-août, Pékin a exhorté les entreprises chinoises à se dispenser des processeurs H20 de NVIDIA et à se tourner vers des solutions locales. Depuis DeepSeek, on sait que les entreprises technologiques de l’Empire du Milieu sont en passe de combler leur retard voire de prendre l’avantage. En tout cas, elles s’en donnent les moyens. Confirmation avec Alibaba, le géant tech chinois, qui a annoncé développer sa propre puce d’intelligence artificielle et investir 54 milliards de dollars dans le domaine.

Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit.

Nvidia ne va pas mettre la clef sous la porte demain matin et Jensen Huang ne sera pas réduit à demander l’aumône dans les rues de Santa Clara dans les années à venir. En revanche, son groupe pourrait ne plus être la formidable machine à tracter les indices américains que nous avons connue –une partie du marché incline à le croire, comme en atteste le comportement du cours de bourse de Nvidia juste après ses résultats. Une pierre de plus dans le jardin de ceux qui croient à la lévitation éternelle du S&P 500 et du Nasdaq.

Et la France ?

Compte tenu de l’agitation politique et sans nul doute bientôt sociale qui occupera la Une des journaux ces prochains jours de septembre, et, eu égard à la manière dont les événements seront perçus par les investisseurs, il n’est pas besoin d’être grand clerc pour imaginer que la sous-performance des actions françaises a de bonnes chances de durer un certain temps… à moins d’un coup de théâtre qui sauverait le gouvernement d’un vote de défiance.

En attendant, les taux d’intérêt de la dette française se tendent doucement et sûrement. Pas encore la catastrophe, mais on se rapproche petit à petit de niveaux qui fragilisent, s’il en avait davantage besoin, le château de cartes des finances publiques tricolores.