Le prix est une illusion

En 1997, lorsque Steve Jobs reprend les rênes d’Apple, l’action se négocie à moins de 0,17 $ (ajusté des splits). Un prix que l’on pourrait juger bas, lorsqu’on cherche à investir ses premiers deniers en Bourse.

Mais ce prix de l’action modique indiquait-il que l’action était peu chère ? Comment savoir si une action est cotée au prix juste ?

Apple sortait d’une période chaotique : échecs commerciaux (comme l’Apple III, dont 20 % des unités étaient défectueuses), départ de Jobs en 1985, manque de leadership en interne quant à la direction que devait suivre le groupe, et une concurrence de plus en plus féroce. L’arrivée d’internet bouleversait le monde, promettant des révolutions aussi enthousiasmantes qu’inquiétantes. L’innovation était partout. Et la rentabilité nulle part.

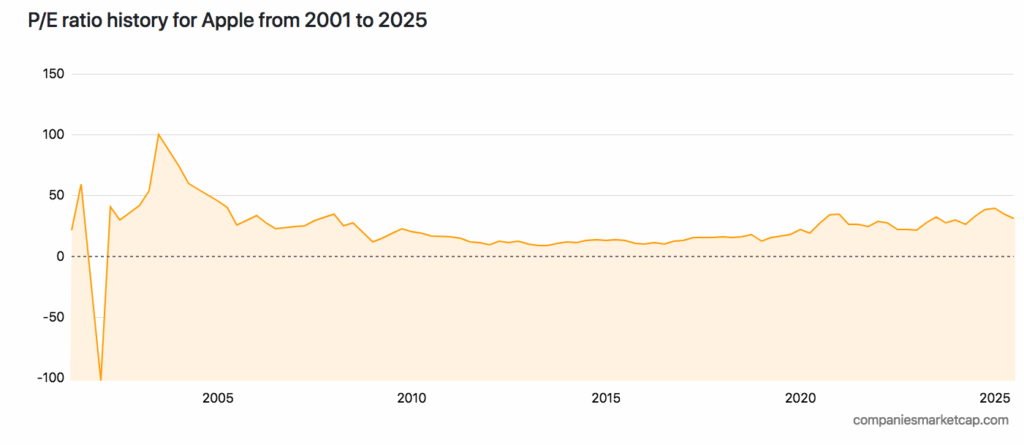

Dans ce contexte incertain, Apple affichait un PER (Price Earnings Ratio) extrême et instable. Apple se payait donc cher en dépit d’un prix bas. Les repères traditionnels perdaient leur sens, car le propre d’une entreprise qui innove est de parier sur l’avenir. Et donc… d’embarquer plus de risque que la moyenne.