Depuis que l’homme a commencé à troquer des coquillages contre des peaux de bêtes, la finance et l’économie se sont imposées comme les grandes horloges invisibles de nos sociétés. La civilisation humaine, qui à travers les âges a toujours mêlé sa volonté de prospérer à la question pécuniaire, possède aujourd’hui une bibliothèque de connaissances vertigineuse sur le sujet.

Des dettes gravées sur des tablettes mésopotamiennes aux scribes assis sur des bancs (ce qui donnera le mot « banquier » des siècles plus tard), en passant par l’inventaire sans fin des flux de capitaux et les algorithmes opaques qui dictent désormais le rythme des marchés, nul ne peut nier que nous avons mis de l’intelligence sur la table pour construire un système d’échanges et de flux, qui fonctionne.

Mais pour autant, bien que nous l’ayons créé, le comprenons-nous vraiment ? Ne l’avons-nous pas complexifié au point de ne plus maîtriser ses rouages les plus subtils ? Cet univers de chiffres, cette science des nombres, bien que notre œuvre, n’est-il pas devenu à ce point énigmatique qu’il semble parfois menacer de basculer dans un véritable chaos financier ?

La valeur et notre incapacité à en saisir l’essence

Prenons la valeur, par exemple.

Fondamentalement, qu’est-ce que la valeur ? Une convention sociale ? Un processus psychologique intime — mi-rationnel, mi-émotionnel ? Une équation complexe, reliant prix, utilité, rareté, et temporalité ?

On s’y casse les dents depuis des siècles, et aucun modèle n’a su imposer LA réponse définitive.

En théorie classique, l’offre et la demande font loi : la valeur devient alors ce point d’équilibre. Mais cette approche génère plus de confusion que de clarté.

La théorie marginaliste affine le tir : elle rapproche la valeur de l’utilité, en l’observant dans le temps. Prenons une pizza (une bonne, de préférence). La première part vous comble : elle répond à la faim, à l’instant. Les suivantes vous plaisent un peu moins. L’utilité marginale diminue. À la fin, la dernière part est mangée par réflexe, non par plaisir. La valeur totale devient la somme de ces utilités décroissantes.

Mais encore une fois, ça ne suffit pas. Cette théorie suppose que toutes les pizzas se valent. Ce qui est un non-sens. Une quattro formaggi con tartufo dans une trattoria florentine n’a rien à voir avec une 4-fromages tiède de fast-food à emporter, même si leur nombre de parts est égal.

La théorie oublie ce qui fait le sel des choses : la qualité, le symbole, l’expérience. Bref, ce supplément d’âme qu’aucune équation ne parvient à capturer.

Et c’est bien là le sujet d’aujourd’hui : les équations peuvent-elles réellement capturer l’essence d’un système vivant comme l’est la finance ?

L’intuition fractale : réelle, mais trop abstraite

La semaine passée, nous avions conclu notre édition en nous appropriant une intuition devenue démonstration, celle du mathématicien Benoît Mandelbrot :

« … les crises, les épisodes d’extrême volatilité sont consubstantiels aux marchés boursiers. »

Mandelbrot ne se contentait pas d’observer le chaos des marchés. Il l’ancrait dans les mathématiques fractales. Là où d’autres spécialistes des questions financières cherchaient la régularité, la linéarité, Mandelbrot voyait la turbulence, le chaos ordonné. Là où l’on pouvait espérer la prévisibilité, il pointait l’instabilité comme structure fondamentale.

Les marchés ne déraillent pas de temps en temps. Ils roulent, depuis toujours, mais sur des rails déformés. Un renversement de paradigme qui peut laisser circonspect.

La vision de Mandelbrot met en exergue que, quoique le chaos règne en maître, il n’empêche en rien le fonctionnement intelligent de se manifester ça et là. Les marchés sont robustes, efficaces et globalement pérennes non pas “by design”, mais le reste du temps, lorsque le chaos est contenu.

Et ce chaos, nous en avons tous fait les frais à un moment ou à un autre. Volatilité, krach, bulles, chocs de liquidité, panic sell sont autant de qualificatifs que l’on a tendance à ranger dans la catégorie des faits économiques déviants, ceux qui érodent la machine bien huilée de la finance fonctionnelle, celle qui dirige le capital utilement au bon endroit et au bon moment. Des bugs dans le système, des aléas qui ne devraient pas se produire de cette manière. Pas si fréquemment. Et pas à tel moment.

L’exemple emblématique de la crise des subprimes

La crise de 2008 fut à ce titre édifiante.

Sur le papier, des modèles comme le VAR (Value At Risk), le CAPM (Capital Asset Pricing Mode) ou le Black-Scholes (qui détermine le montant de la prime versée dans les contrats futures), largement utilisés par les hedge funds, se sont montrés incapables d’entrevoir les prémices de la crise, ni d’en discerner l’issue.

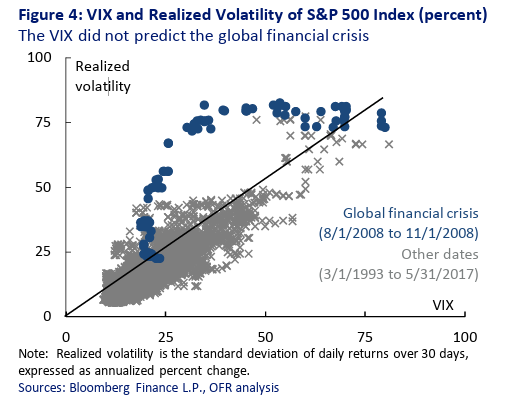

Un graphique tiré du Markets Monitor 2017 de l’OFR, fondé sur les données Bloomberg, illustre cela. On y observe la volatilité anticipée (VIX) comparée à la volatilité réalisée.

Source : données Bloomberg, extrait de la revue OFR Markets Monitor de 2017.

En bleu, vous observez les chiffres de la volatilité sur 30 jours pour la période d’août 2008 à novembre 2008, correspondant au pic de la crise des subprimes.

En gris, ce sont d’autres périodes, servant de référence pour illustrer la robustesse des modèles d’anticipation de la volatilité.

La diagonale noire, quant à elle, illustre ce qu’on appelle la ligne d’identité, c’est-à-dire lorsque la volatilité attendue correspond précisément à la volatilité effective. Elle matérialise le degré de justesse de la prédiction, en fonction de la proximité des points gris et bleus avec cette diagonale.

Ce que le graphique montre, c’est que lorsque les marchés sont calmes, les prédictions de volatilité (les points en gris) sont plutôt en ligne avec les prévisions, car ils sont relativement proches de la diagonale.

Or, lors des périodes agitées, comme en 2008, les points sont nettement plus détachés de la diagonale, ce qui indique que le VIX n’a clairement pas anticipé la tempête. Il ne modélise pas la mémoire des chocs de Mandelbrot.

Mais ce n’est pas seulement la théorie qui vacille. Les faits eux-mêmes se sont chargés d’en démontrer les limites.

En 2010, le journaliste Scott Patterson publie The Quants, une enquête incisive sur les cerveaux mathématiques de Wall Street et leur obsession pour les modèles quantitatifs. Il y décortique la foi presque religieuse de certains hedge funds dans des modèles élégants sur le papier — mais dramatiquement muets lorsque surgit le chaos. Et quand ces modèles déraillent – nous ne le savons que trop bien – ils emportent une large part du marché mondial avec eux.

Scott Patterson fustige donc cette idée trop répandue à Wall Street que la finance peut être contenue dans des équations mathématiques probabilistes et prédictives –une logique séduisante, mais aveugle face à l’imprévisible.

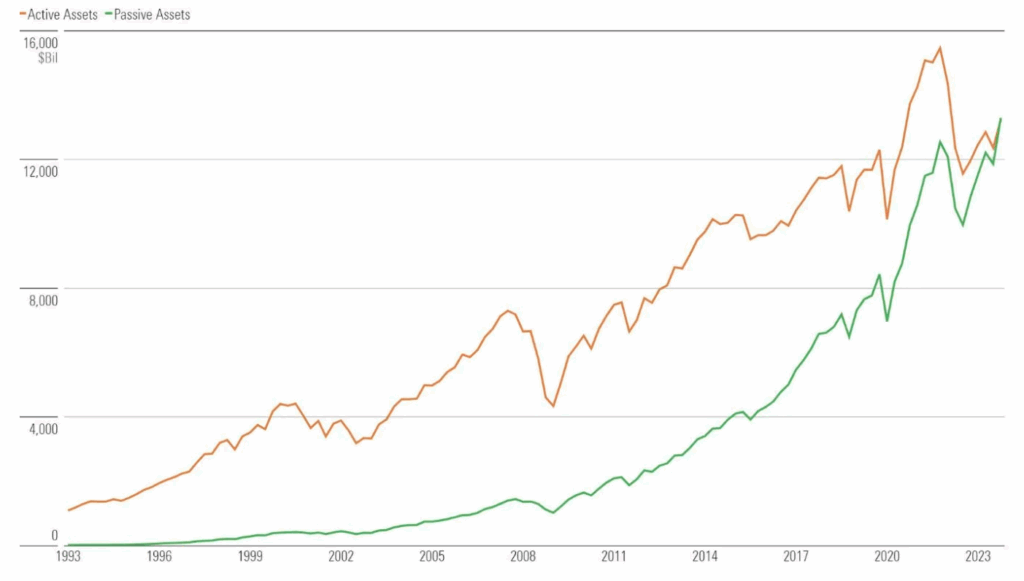

Du reste, malgré les chocs, malgré les signaux d’alerte, l’histoire se répète. Nous continuons, collectivement, à faire reposer une part croissante de l’allocation mondiale de capital sur des stratégies passives et des modèles rigides, en ignorant l’éléphant dans la pièce : l’incertitude ne se laisse pas facilement modéliser. Et certainement pas durablement.