La semaine dernière, nous avons survolé diverses approches de l’investissement en effleurant une interrogation qui hante de nombreux investisseurs : quelle stratégie adopter pour réussir en bourse ?

Chez Synapses, notre boussole s’oriente résolument vers le stock-picking, à savoir créer un portefeuille en sélectionnant soi-même chaque action qui le compose. Il ne s’agit pas d’une conviction aveugle, mais d’un choix dicté par ce que cette approche nous offre par rapport à d’autres méthodes : une précision chirurgicale – la possibilité d’ajuster l’exposition, le risque et les pondérations ligne par ligne, au centime près, et ce quasiment en temps réel.

👉 Pour les curieux qui veulent découvrir comment nous exploitons le stock-picking avec méthode pour nos portefeuilles, c’est par ici.

L’autre facette du stock picking

Réduire le stock-picking à une mécanique de sélection serait une erreur. Derrière cette discipline se cache, selon nous, quelque chose de plus fondamental : un geste de liberté sur fond de quête existentielle.

Certains d’entre vous, à la lecture de ces lignes, lèvent peut-être les yeux au ciel. N’oubliez pas cependant que l’on met beaucoup de soi lorsque l’on investit.

Comme le rappelait John C. Bogle, « investir est un acte de foi ». Investir engage bien plus qu’un capital : c’est prendre position sur ou à partir d’une vision du monde. Au fil du temps, les parts accumulées cessent d’être de simples lignes comptables : elles deviennent l’expression concrète d’une conviction, d’une perception, d’une projection du monde qui, peu à peu, prend corps.

Les visions futuristes qui semblaient fantaisistes au début des années 2000 – voitures autonomes, robots omniprésents, technologies infiltrant chaque recoin de nos vies – font désormais partie du quotidien. En Chine, les premiers taxis volants prennent leur envol. Les smartphones et objets connectés sont partout. Les voitures autonomes de Waymo, Tesla ou BYD sillonnent déjà nos routes. Et les premières générations de robots assistants en Chine, au Japon ou aux États-Unis laissent présager une adoption rapide.

Taxi volant chinois, lors d’un vol en 2024.

Cette évolution illustre ce qu’Amartya Sen, économiste indien, rappelait dès 1977 : « le lien fondamental entre le comportement de choix et les réalisations de bien-être économiques est rompu dès lors que l’on admet l’engagement comme un ingrédient du choix ». Sen défend l’idée que nous n’agissons pas toujours pour maximiser notre intérêt, mais par engagement pour une valeur, un principe ou une communauté.

Investir, c’est donner un bras armé à notre volonté de voir le monde changer. C’est accepter la contingence, repousser l’inertie, et assumer pleinement notre rôle d’acteur en orientant le capital vers les futurs que nous voulons voir advenir.

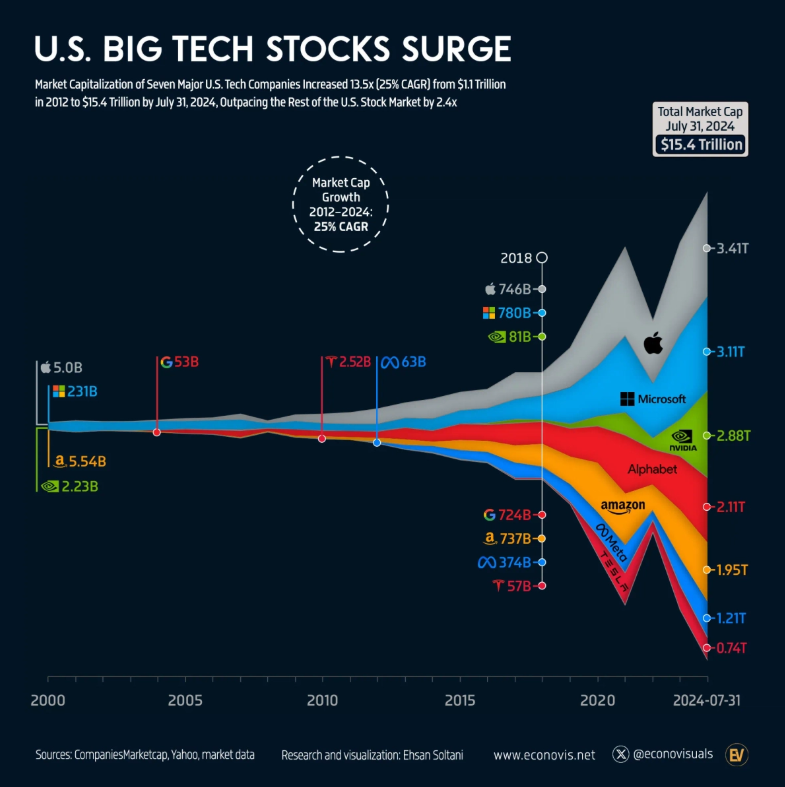

Ces dernières années, le secteur technologique a assurément capté l’essentiel des ressources pour transformer le monde. Selon U.S. Bank, la part des entreprises technologiques dans le marché américain, en termes de capitalisation, s’élève à plus de 40 % en 2025 – et jusqu’à 50 % selon d’autres estimations, si l’on inclut les télécommunications et certains sous-secteurs liés à l’intelligence artificielle.

Une pondération vertigineuse, qui peut laisser présager un risque de déconcentration, car ces niveaux sont probablement excessifs. Mais cette concentration n’a pourtant rien d’inédit.

Au XIXe siècle, les compagnies ferroviaires représentaient entre 50 et 60 % du Dow Jones. Au milieu du XXe siècle, l’énergie – gaz et pétrole – a vu son poids dans le S&P 500 grimper jusqu’à 30 %. Dans les deux cas, ces secteurs ont véritablement façonné le monde moderne.

Par des allocations ciblées, l’investissement détient ainsi le pouvoir d’orienter les métamorphoses profondes de nos sociétés et d’en hiérarchiser les priorités.

Se pose alors la question de l’origine de ce pouvoir qui façonne , aussi discrètement qu’irrévocablement, les sociétés humaines. Où prend-il sa source ?

Narratifs, ego et quête de sens

Comme nous l’avons déjà évoqué dans de précédentes publications, les narratifs sociétaux tout autant que les récits individuels pèsent considérablement dans nos décisions, boursières ou non.

L’étude d’Amundi Research « Shifts & Narratives #18 – The power of narratives for investors » (2022) rappelle que les narratifs sociétaux influencent les décisions d’investissement, et que leur intégration dans les analyses permet d’améliorer la qualité des modèles de prévision des marchés. Et donc, les performances.

Les données comptent, mais les histoires que nous leur associons pèsent tout autant : un récit alimenté par notre ego, une représentation mentale que nous nous faisons du monde ; un cadre narratif qui nous empêche souvent de le voir tel qu’il est vraiment et qui nous pousse à privilégier une projection de ce que nous aimerions qu’il soit ; la tentation de croire en un monde juste et équilibré, ce qu’il n’est pourtant pas.

Mais les récits ne se limitent pas aux illusions individuelles : ils se prolongent et se renforcent à travers des thèses plus structurelles, celles qui sculptent évolutions et métamorphoses des civilisations et déterminent leur trajectoire.

Comme le rappelle le prix Nobel d’économie Robert J. Shiller, « les récits motivent et relient les activités à des valeurs et des besoins profondément ressentis. » Ainsi, loin d’être de simples fictions personnelles ou des fantasmes idéologiques sur l’avenir de nos sociétés, les récits deviennent des forces collectives qui organisent et orientent les décisions.

Mais alors, quels sont précisément ces besoins et ces valeurs que Shiller décrit et que nous cherchons à satisfaire à travers ces récits ? Et surtout, comment les identifier ?

L’obsolescence de l’homme : du besoin de transcendance à la prolifération technologique débridée

Pour comprendre un récit collectif, il peut être opportun de s’intéresser à ce qu’il fait résonner en nous.

La thèse accélérationniste des technologies – récit dominant de ces dernières années – postule que tout problème trouvera sa solution dans la technique et que tout pourra, tôt ou tard, être augmenté par elle. Ce discours renvoie aux quêtes de sens immémorielles : lorsque Prométhée, dans la mythologie grecque, déroba le feu aux dieux pour l’offrir aux hommes, il fit de l’humanité une espèce technicienne et créatrice, capable de bâtir un monde affranchi des lois naturelles. Depuis, l’homme ne cesse de chercher à se défaire de sa condition par l’entremise de la technique, puis de la technologie – une aspiration à la transcendance latente, révélée par le feu et perpétuée depuis par les progrès techniques.

Ce que Günther Anders, journaliste et philosophe, formulait dès 1956 dans L’obsolescence de l’homme. La technique n’est plus un simple outil, elle définit notre rapport au monde. Anders prédit même qu’à force de la cultiver, elle finira par nous dépasser.

Sa thèse retentit aujourd’hui avec une force troublante :

« Ce n’est pas que nous utilisions les appareils, ce sont eux qui nous utilisent ; ce n’est pas que nous produisions des appareils, c’est la possibilité même de les produire qui nous pousse à le faire. Tout ce qui peut être produit doit l’être. »

Soixante-dix ans plus tard, réseaux sociaux, algorithmes prédictifs et intelligences artificielles ne font que confirmer cette intuition. Ces technologies n’ont pas été conçues selon un dessein rationnel : elles sont apparues parce qu’elles pouvaient exister, et c’est seulement après coup que nous leur avons trouvé des usages. Rien ne commandait l’apparition de Google dans les années 1990, ni celle de Facebook en 2006.

Ces entreprises furent avant tout des manifestations spontanées, des bricolages techniques qui ont exploité une nouvelle brique numérique : internet.

La technique appelant la technique, l’émergence du réseau commandait presque mécaniquement celle des applications destinées à le peupler. Chaque innovation accréditant un peu plus l’idée que la technologie était utile et nécessaire, nourrissait à son tour l’appétit pour d’autres innovations. C’est ainsi que, selon la logique andersienne, le récit fictif de la technologie en tant que moteur du monde a fini par se concrétiser dans les faits — et boursièrement, par la concentration de richesses dans ce secteur qui matérialise cette projection collective.

Mais Anders ne s’arrêta pas là.

Si l’humanité a toujours privilégié la quête technique au cours de son ascension civilisationnelle, ce n’est pas seulement pour exprimer un génie prométhéen, mais aussi par pure facilité. Fabriquer des machines ou des équipements inertes, même sophistiqués, reste une entreprise standardisable, reproductible, industrialisable en série. Cette nature reproductible explique en grande partie la rapidité des expansions technologiques, souvent bien plus rapides que les capacités d’acculturation des sociétés, lesquelles se retrouvent dépassées à la fois par la complexité de ce que nous produisons et par la vitesse de prolifération.

Toute technique tend à se diffuser jusque dans les moindres interstices de nos organisations et interactions humaines. Anders appelle cela la logique autonome de la technique : une dynamique qui, une fois enclenchée, se propage d’elle-même, colonise de nouveaux espaces et s’impose à l’homme sans qu’il ne maîtrise plus vraiment cette propagation.

Les exemples contemporains en sont presque caricaturaux : grille-pains connectés (alors que le pain, lui, continue de se mettre à la main), brosses à dents capables de selfies (mais la faiblesse qualitative des clichés ne sert en rien lors d’une consultation chez le dentiste), gamelles pour chiens reliées à nos smartphones (pour indiquer lorsque le chien a terminé son repas). Ces gadgets, qu’aucun besoin vital ne justifie, ne sont pas absurdes en soi : ils montrent que toute innovation, dès qu’elle existe, cherche à se répandre, à occuper chaque zone vacante de notre quotidien.

Sur le plan financier, l’explosion boursière des valeurs technologiques au cours des trente dernières années n’a donc rien d’un hasard si on admet la thèse d’Anders comme thèse centrale. Elle illustre parfaitement ce qu’il évoquait, à savoir que la technologie appelle irrémédiablement plus de technologie.

Les capitaux ont mécaniquement afflué vers ces secteurs, pris dans un cycle d’invention, d’adoption et d’expansion qui appelle toujours plus de sophistication – et donc encore et toujours plus d’innovation.

Un besoin de contrôle total : la vision d’un monde ultra-connecté

Lewis Mumford, dans Technique et civilisation (1934), avait déjà tracé cette trajectoire accélérationniste du progrès.

Pour lui, chaque époque technique structure la société avant même que celle-ci n’en prenne conscience. C’est l’innovation technique qui guide l’élan créatif et qui oriente ensuite les décisions politiques et sociétales. Pas l’inverse.

L’ère paléotechnique (charbon, acier, vapeur) a façonné les usines, les villes industrielles, la discipline de la machine. Ces sociétés ne furent pas d’abord conçues en tant qu’un idéal que l’on aurait cherché à atteindre, mais comme le résultat des découvertes techniques qui étendaient nos capacités et enfantaient de nouvelles aspirations. Vingt ans plus tard, Günther Anders radicalisera cette intuition : ce n’est pas l’homme qui commande la technique, mais la technique qui commande à l’homme.

L’ère néotechnique (électricité, communication, chimie) a ouvert la voie à un monde plus fluide et interconnecté. Une interconnexion sans limite, qui relie même ce qui ne répond pas à des besoins essentiels, à l’instar des grilles-pains cités plus haut.

L’économiste Amartya Sen, encore lui, a montré combien toute organisation sociale repose sur un arbitrage permanent entre la sécurité, apportée par le progrès technique, et la liberté. Trop de sécurité peut étouffer l’action, trop de liberté accroît le danger.

Or, c’est sur fond de cette tension ancestrale que, à chaque époque, les nouvelles technologies se sont imposées comme l’outil privilégié pour poser un semblant de stabilité et de sécurité.

Les sociétés modernes délèguent de plus en plus leur médiation aux technologies :

🔸 au Danemark, Det Syntetiske Parti (Le parti synthétique), lancé en 2022, se présente comme le premier parti politique à être piloté par une IA.

🔸 au Japon, le gouvernement prévoit d’utiliser des outils d’IA générative pour soutenir l’enseignement de la langue japonaise auprès des enfants ayant des racines étrangères — en réaction à une pénurie de personnels qualifiés (The Straits Times).

🔸 en 2025, à l’université de Princeton University, des chercheurs ont conçu une puce micro-électronique de nouvelle génération, où l’IA intervient dans la co-conception du circuit et produit des architectures qu’« il est difficile pour un humain d’appréhender » – suggérant un saut technologique qui pourrait éclipser les approches traditionnelles (AllAboutCircuits).

🔸 les algorithmes financiers comptent aujourd’hui pour plus de 60% des volumes de transactions aux USA, en Europe et en Asie, si on se réfère aux estimations de Quantified Strategies.

🔸 selon Mercer, en 2024, 91 % des gestionnaires d’actifs déclarent déjà utiliser ou prévoir d’utiliser l’Intelligence artificielle dans leur stratégie d’investissement ou leur recherche d’actifs.

Dans un univers où 9 gestionnaires sur 10 déclarent déjà exploiter l’IA pour orienter leurs investissements, et où près de 4 transactions sur actions sur 10 aux États-Unis (on parle bien ici des transactions et non des volumes) sont traitées par des algorithmes plutôt que par des humains, la frontière entre “nous décidons” et “la machine agit” se brouille.

Cette délégation croissante illustre ce que Günther Anders appelait la honte prométhéenne : ce sentiment diffus par lequel l’homme, fasciné par la perfection apparente de ses propres artefacts, en vient à miser davantage sur la machine que sur lui-même, au point de se convaincre de son infériorité, comparé à elle. Nous transférons notre confiance vers la technique, et dans ce renversement, nous doutons de notre propre valeur, tandis que nos créations deviennent notre nouvel étalon de la perfection.

La tech’, une spirale infinie qui sera toujours en hypercroissance ?