Depuis que nous avons lancé cette revue hebdomadaire, en novembre 2024, notre appétit pour la matière extra-financière n’a cessé de croître. Les récits, les expériences et les conclusions glanés hors des tableaux purement financiers sont devenus pour nous un terreau fertile, presque une salle de musculation mentale, pour forger notre endurance d’investisseur.

Après avoir récemment fait un détour par les sentiers plus austères du calcul et d’une approche fondamentale presque physique, revenons cette semaine à nos premiers amours : les biais cognitifs.

Le biais NIH

Après un an à éplucher de la littérature consacrée à l’approche comportementale et psychologique de l’investissement, une évidence s’impose : la finance comportementale n’est pas une fantaisie pseudo-scientifique, mais une réalité souterraine et invisible qui modèle nos choix.

Les biais sont comme des épices mal dosées : la plupart d’entre eux sont anodins pris séparément, mais désastreux lorsqu’ils s’additionnent. Ils révèlent, souvent malgré nous, le véritable type d’investisseur que nous sommes.

Il y a les prudents compulsifs, incapables de voir une opportunité même quand elle leur saute à la gorge.

Il y a les neutres optimisés, qui collectionnent les signaux contradictoires comme d’autres collectionnent les timbres, pour agir avec évidence, mais qui restent aveugles aux autres signes qui pourtant sont riches d’information.

Et enfin surgissent les savants acharnés : des funambules de la finance, agiles et audacieux, parfois téméraires, toujours persuadés de frapper juste, et convaincus qu’ils sauront danser encore même quand la scène s’écroule sous leurs pieds.

Bien sûr, une foule de profils hybrides se glissent entre ces archétypes. Mais, chose curieuse, là où l’on pourrait croire que certains biais se logent confortablement dans une catégorie bien précise d’investisseurs, il en est un qui brouille les pistes et qu’on retrouve probablement partout. Et c’est celui qui va nous occuper aujourd’hui : le fameux biais NIH (Not Invented Here).

Traduction brute : “pas inventé ici”. Une retranscription inélégante pour dire qu’on a tendance à privilégier les solutions faites maison, ses propres interprétations et ses propres points de vue à tout autre. Un réflexe pavlovien qui nous pousse à survaloriser nos conclusions et à balayer du revers de la main ce qui vient d’ailleurs, notamment le très bon.

Notre ego, tel un copilote ivre au volant, adore tenir le manche seul. L’âne rebelle qui dédaigne la rivière n’est pas plus têtu que l’homme clairvoyant qui se ferme à ce qu’il ne veut pas voir.

La guerre des courants : Edison électrocute, Tesla illumine

Le biais NIH, c’est ce poison discret qui nous fait aimer démesurément nos certitudes. C’est lui qui poussa notamment, pour partie, l’inventeur Thomas Edison, l’icône de l’ingénierie, à électrocuter publiquement une série d’animaux — dont la malheureuse éléphante Topsy — juste pour discréditer le courant alternatif de Nikolaï Tesla et sauver son courant continu adoré.

Le continu d’Edison était une prouesse, certes, mais l’alternatif de Tesla cochait toutes les cases pour accompagner le développement du monde moderne : distribution facile, conversion flexible, usages multiples. Edison le savait, mais son ego refusait de céder aux avancées extérieures, celles propulsées par un autre savant, et a fortiori son rival.

Le résultat macabre dont l’histoire s’est portée témoin doit nous rappeler que le confort apparent de la certitude n’empêchera jamais le progrès d’émerger d’ailleurs.

Le NIH, plus grand fossoyeur d’innovations

Dans nos vies plus modernes, cette constante préférence à une vision personnelle du monde, de la science et des choix à opérer est toujours d’actualité. Le biais NIH hante la tech internationale tout autant que les esprits brillants de la finance.

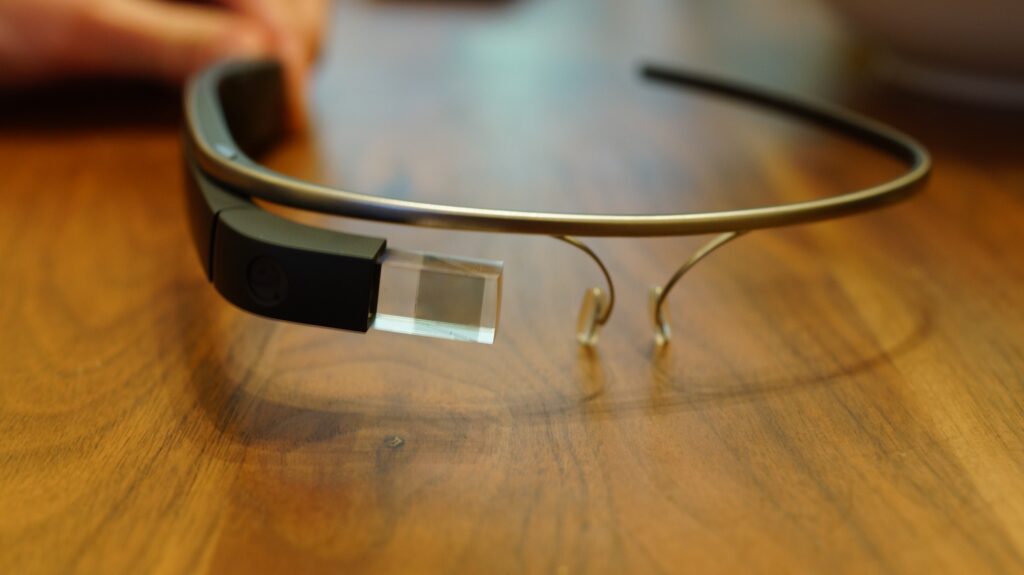

Souvenons-nous des Google Glass, lancées en 2011.

Pas enterrées uniquement à cause d’une erreur technologique ou d’un mauvais timing, ni d’une imprécision marketing, mais avant tout en raison d’un entêtement originel : Google a voulu jouer solo au lieu de bâtir des alliances stratégiques. En l’inverse de ses concurrents, comme Meta, qui en plus de 10 ans ont su nouer des partenariats solides, dont le plus récent avec RayBan en 2024, Google a sur-investi … sur lui-même.

La bilan est lourd. Un cimetière d’innovations de plus en plus peuplé, sur lequel trône, entre autres, les Google Glass, et ce malgré 45 milliards de dollars annuels de R&D en moyenne.

Tesla, à l’inverse, n’a pas conquis le monde en misant sur un génie solitaire mais par la construction d’un écosystème. L’entreprise compte plus de 300 partenaires et fournisseurs pour assurer l’approvisionnement, la maintenance et la recherche et le développement de ses véhicules tech. Tenter de rivaliser avec Tesla aujourd’hui, c’est affronter non pas une entreprise, mais une armée d’ingénieurs disséminés dans de nombreuses entreprises, sur tout le globe. Une intelligence distribuée, donc exponentielle.

Et le cas le plus emblématique de cette intelligence distribuée, et de cette ouverture non biaisée aux avis collectifs, reste celui du réseau Bitcoin : le système informatique le plus sécurisé de la planète, parce que d’emblée Satoshi Nakamoto a choisi l’option de la décentralisation, les cerveaux multiples, l’intelligence collective, et la répartition de la puissance, pour assurer la pérennité de son modèle. Que Bitcoin soit une monnaie ou une réserve de valeur supposée est un sujet anecdotique en comparaison de cette prouesse.

L’erreur des géants comme Google n’a pas été d’investir au mauvais endroit, mais de chercher à innover seul.

Dans les années 80-90, les innovations révolutionnaires nécessitaient une poignée d’ingénieurs talentueux, éventuellement deux ou trois partenariats. Aujourd’hui, la moyenne s’établit plutôt autour de 20 organisations agissant en collaboration, tandis que le nombre d’ingénieurs nécessaires a explosé à plusieurs centaines pour de nombreux projets. Faire le choix de sous-considérer l’apport extérieur est donc une folie déconnectée de la réalité de notre temps.

L’investissement n’échappe pas à cette asymétrie : entre notre confiance souvent démesurée en nos propres analyses et la richesse inexploitée du savoir environnant, l’écart est colossal.

Génération crypto : quand le NIH prive les seniors de rendements substantiels

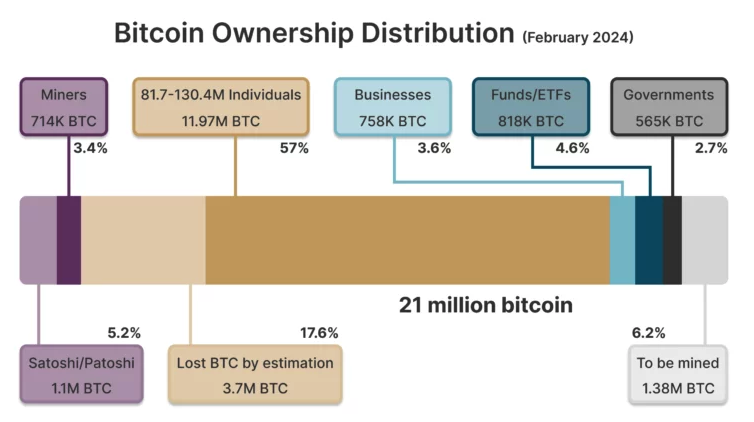

Pour rester un instant sur la crypto, une manière de se le figurer est de constater la répartition des investisseurs sur Bitcoin, par exemple.

Selon Crypto User Demographics Statistics, en 2025, la Gen Z (1997-2012) représente environ 28 % des participants crypto dans le monde, tandis que les Millennials (1981-1996) dominent avec environ 40 %.

Cette population n’est certes pas la plus aguerrie en matière d’investissement. Qu’on soit clair : il n’y a là rien de désobligeant. On peut être brillant et perspicace à vingt ans comme à soixante. Mais l’expérience, elle, n’est pas une affaire de talent — c’est une affaire de temps, de cicatrices accumulées et de cycles traversés. Voilà pourquoi les fulgurances de la jeunesse sont souvent accueillies avec une moue condescendante.

Et pourtant, difficile de nier que cette fulgurance a payé. Pendant que les jeunes embrassaient la révolution crypto, les investisseurs plus seniors, nourris à la thèse dominante anti-Bitcoin — et confortés par un biais NIH à échelle institutionnelle — ont balayé l’actif comme une lubie passagère.

Le réveil fut brutal, et les décisions, précipitées, pour tenter de combler le retard. L’arrivée des ETF Bitcoin, entre 2024 et 2025, a déclenché des records de collecte historiques, donnant aux institutionnels l’illusion d’un rattrapage express. Mais qu’on ne s’y trompe pas : dix années avaient déjà été gaspillées. Dix ans à snober une classe d’actifs, non par discernement, non par analyse, mais par réflexe, par principe et par complaisance.

La BCE en est l’exemple caricatural.

En 2011, elle proclamait que les cryptos “n’avaient pas de valeur intrinsèque”. En 2025, changement de partition : dans son rapport Financial Stability Review, la BCE note que l’intérêt des investisseurs traditionnels augmente, et la réglementation MiCA, en ayant apporté plus de clarté, a contribué à réduire un certain nombre de risques associés aux crypto-actifs. Ce rapport souligne également que l’interconnexion avec la finance traditionnelle s’accroît, ce qui suggère que le potentiel n’est plus fantasmé, mais réel.

En 2024, les institutionnels — entreprises, gouvernements et fonds confondus — détenaient environ 10 % du stock de Bitcoin, soit deux fois plus qu’un an auparavant. En 2025, dopé par les collectes record de BlackRock et consorts, ainsi que par l’adoption de politiques de réserve stratégique en Bitcoin, ce chiffre flirte désormais avec les 15 %.