Parmi les innombrables thèses qui prétendent offrir des méthodologies d’investissement clés en main – souvent présentées comme des solutions miracles – une frange plus discrète prône une approche radicalement différente : considérant ‘le moindre effort” comme une posture, une forme d’extra-lucidité, à ne surtout pas confondre avec l’inaction ou la passivité.

Rassurez-vous : rien d’ésotérique ici, aucune incantation, pas l’ombre d’une Madame Irma ou d’un numéro de mentalisme, ni boule de cristal. L’extra-lucidité dont nous parlons est rationnelle, quantifiable, presque ingénierique : l’art d’isoler le signal utile dans un océan de bruit – et en prime obtenir de meilleurs résultats en mobilisant moins de neurones.

Appliqué à l’investissement, ce “moindre effort” consiste à concentrer son énergie sur les quelques décisions qui comptent réellement. L’effort minimal ne revient pas à faire moins : il s’agit de faire moins mais mieux, en visant les fondamentaux plutôt que les perturbations.

Au programme, cette semaine : marchés financiers, pensées d’Aristote, d’Épicure, de Schopenhauer, sagesse du Wu Wei… et des pistes pour optimiser ses décisions d’investissements.

Au sommaire :

1. Une approche séduisante, mais trop belle pour être vraie ?

2. Marchés financiers : un univers saturé de bruit

3. Chercher le fondamental… du fondamental

4. Philosophie comportementale : le cap millénaire qui guide les flux de capitaux ?

5. Aristote : le loisir comme fondement de la vie bonne

6. Épicure : simplicité, tranquillité, réduction du bruit

7. Schopenhauer : le cycle désir, souffrance et ennui comme matrice de volatilité

8. Comment exploiter ce concept en bourse ?

9. L’action juste, entre non-action et ciblage millimétré

Une approche séduisante, mais trop belle pour être vraie ?

Commençons par définir cette extralucidité. Celle-ci consiste simplement à discerner ce qui persiste quand tout le reste s’efface : le signal fiable.

Ce signal fiable se retrouve dans de nombreux domaines, de l’astrophysique à la physique quantique, des neurosciences à l’acoustique et aux télécommunications, où l’essentiel ne représente souvent qu’une fraction infime de ce qui est observé. Le principe est universel : on filtre le bruit afin d’isoler ce qui compte vraiment. Les systèmes performants se concentrent sur ce qui persiste malgré la perturbation. L’investisseur extralucide n’échappe pas à cette quête : il ne cherche pas à tout interpréter, mais ce qui persiste lorsque le bruit disparaît. Autrement dit, le “moindre effort” consiste à ignorer 99 % des signaux apparents pour se concentrer sur le 1 % qui compte vraiment. En faire peu, mais faire mieux.

On peut donc légitimement se demander pourquoi ce serait différent en économie, qui reste –quoi qu’on en dise– une science comme les autres ?

Bonne nouvelle : ça ne l’est pas.

En science comme en finance et en économie, l’essentiel ne représente qu’une infime partie de ce qui est observable.

Marchés financiers : un univers saturé de bruit

Les sciences économiques, la finance comportementale et la psychologie cognitive montrent que l’immense majorité du flux d’informations financières relève du bruit. De la perturbation résiduelle qui altère notre perception des trajectoires profondes.

D’après une étude de Ciccone & Rusche (CEPR, 2025), la couverture médiatique amplifie les variations négatives des marchés, au point de créer un biais structurel dans la perception des performances boursières. Ce bruit altère notre capacité à penser par nous-mêmes.

Barber & Odean (1999, 2000), dont nous avons déjà cité plusieurs fois les travaux, mettent en évidence que les investisseurs les plus actifs sous-performent violemment le marché. Cette réalité est valable chez les professionnels comme chez les particuliers, mais ces derniers sont davantage concernés.

Donc oui, l’économie est soumise au même phénomène.

Alors, comment transposer ce diagnostic en stratégie d’investissement ? Comment échapper au bruit, ce vacarme permanent qui fait réagir plutôt que réfléchir, et donner toute sa place au signal, celui qui compte vraiment ?

Chercher le fondamental… du fondamental

En physique, augmenter le rapport signal/bruit – pour amplifier la qualité du signal – exige de réduire l’activité parasite et de concentrer l’énergie sur l’essentiel.

En finance, les investisseurs – surtout les particuliers – font souvent l’inverse : ils amplifient le bruit en multipliant les opérations et en sur-réagissant.. L’effort minimal consiste précisément à tenir la main loin du bouton, et à se concentrer sur la dimension structurelle profonde – celle qui persiste lorsque le bruit s’efface.

C’est pourquoi lors de nos lives, nous prenons le temps de décrypter les tendances de fond tout autant que d’analyser les informations financières des entreprises. Une approche qui a permis à notre liste Elite Dividendes de rencontrer un franc succès depuis son lancement en 2023, avec une performance dépassant de +12,03% celle du STOXX 600, son indice de référence, du 3 juillet 2023 au 31 octobre 2025.

👉 Découvrez ces listes dès maintenant en cliquant ici.

Les travaux de Da Ke (2020–2024) montrent que le biais partisan entraîne une sous-performance systématique. L’orientation politique influence la perception du risque et le rapport à certaines thèses d’investissement. D’où des réactions souvent extrêmes : enthousiasme aveugle ou rejet instinctif selon que l’idée conforte ou contredit ses croyances.

Disqualifier une innovation entrepreneuriale pour des raisons idéologiques n’a aucun sens économique. Cela revient à substituer la logique politique à la logique rationnelle – et les données montrent que ça ne fonctionne tout simplement pas. Une thèse d’investissement ne doit pas surfer sur un effet de mode mais s’appuyer sur une trajectoire fondamentale.

Si le signal ne réside pas dans l’actualité économique, financière ou politique, dont nous avons déjà rappelé dans d’autres articles qu’elle n’est probablement qu’une conséquence des flux économiques (et pas l’inverse), d’où provient-il ?

On pourrait invoquer la psychologie comportementale, et se laisser séduire par les réponses qu’elle apporte. Elle aide certes à comprendre nos réactions, mais elle n’explique pas toujours l’origine profonde des comportements.

Si l’on se réfère à James Surowiecki dans La Sagesse des foules, le mimétisme détruit l’information : à force de s’imiter, les individus produisent du bruit et effacent le signal. Or, la psychologie comportementale s’intéresse surtout à ce mimétisme pour apprendre à s’en protéger. Mais elle ne remonte pas toujours jusqu’à ce qui pourrait constituer l’information de fond, celle qui précède justement ces comportements grégaires.

Si nos bonnes comme nos mauvaises décisions découlent de biais, alors il doit bien exister, en creux, une attitude dé-biaisée. Une façon de décider ce qui se rapproche du signal originel, celui qui n’est pas déformé par nos réflexes mentaux. C’est cette posture-là qui nous intéresse.

Il est essentiel de comprendre les forces qui façonnent les comportements avant même qu’ils ne deviennent des biais.

Par commodité dans notre prose du jour, nous parlerons de philosophie comportementale.

Philosophie comportementale : le cap millénaire qui guide les flux de capitaux ?

Si l’on accepte que l’économie n’est rien d’autre que la somme des comportements humains (NDLR : et, pour l’instant, exclusivement humains) alors il devient difficile de séparer les marchés des questions fondamentales qui traversent les sociétés depuis des millénaires. Autrement dit : quand on parle de Bourse, on parle d’êtres humains, et quand on parle d’êtres humains, on parle forcément de philosophie.

Derrière chaque cycle économique, chaque engouement boursier, chaque panique collective, on retrouve les mêmes interrogations ancestrales : que désirons-nous réellement ? de quoi avons-nous peur ? où cherchons-nous le confort, la sécurité, le plaisir, le sens ?

Les marchés n’oscillent pas seulement au gré des nouvelles macroéconomiques – ils réagissent aussi (et surtout) à des visions du monde qui se diffusent, se transforment et s’enracinent dans le temps long.

Pour comprendre ces mouvements profonds, trois angles se combinent et forment une grille de lecture bien plus robuste que l’actualité quotidienne :

🔸 la philosophie (ce que l’être humain désire, redoute ou espère),

🔸 la sociologie (ce que les groupes valorisent, imitent ou rejettent),

🔸 la démographie (comment ces valeurs se diffusent et se transforment).

Comme le formule Alasdair MacIntyre (After Virtue, 1981), les sociétés modernes se structurent autour de récits moraux implicites qui façonnent les comportements collectifs. Ces récits deviennent des attracteurs : ils polarisent l’attention, le désir et, in fine, les flux de capitaux. C’est dans ce cadre qu’il devient éclairant de revenir aux sources, là où se sont formulées certaines des intuitions fondatrices qui continuent de structurer nos économies.

Aristote : le loisir comme fondement de la vie bonne

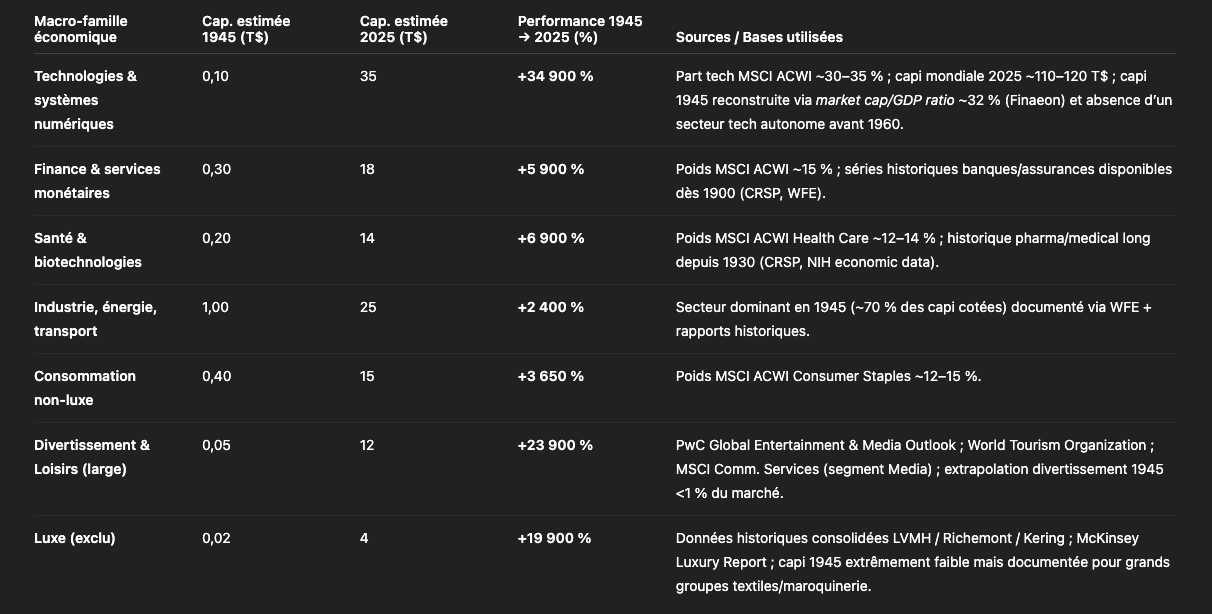

Le développement massif du divertissement au XXᵉ siècle illustre cette dynamique ancienne : la quête de loisir comme condition du bonheur.

Elle ne relève pas du hasard. Elle renvoie à une idée vieille de plus de 2 300 ans, qui n’a tout simplement pas disposé, avant le XXᵉ siècle, des structures économiques et technologiques nécessaires pour se déployer à grande échelle.

Dans L’Éthique à Nicomaque, Aristote affirme que “le bonheur exige du loisir”. Des commentateurs modernes comme Pierre Pellegrin ou Richard Kraut montrent que, chez Aristote, le loisir n’est pas la paresse, mais l’espace mental qui rend possible les activités de l’esprit : contemplation, jugement, création. Un pilier essentiel qui soutient la condition de la vie.

Il n’est donc pas surprenant que, à mesure que les progrès techniques se sont diffusés, une part croissante de ces avancées ne se soit pas orientée vers la science fondamentale, les infrastructures ou la santé, mais vers le divertissement sous toutes ses formes : médias, loisirs, tourisme, etc.

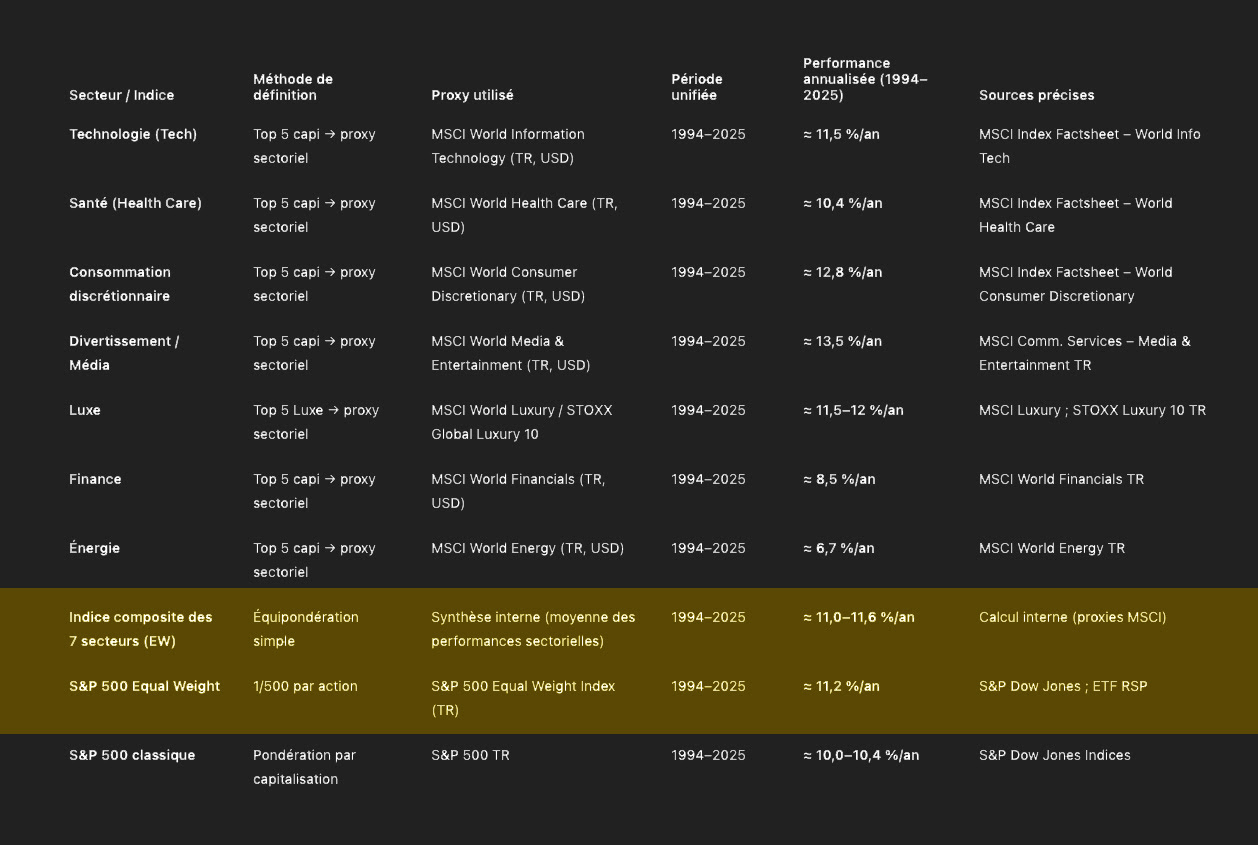

On voit dans le tableau ci-dessus que le secteur des loisirs se hisse en deuxième position, juste derrière la tech, avec une progression estimée à +23 900 % depuis l’après-guerre en termes de capitaux.

Martha Nussbaum (Cambridge, 1986) a démontré que cette conception du loisir irrigue encore notre manière de penser la valeur : on ne recherche pas simplement l’efficacité, mais l’expansion de notre “capacité à vivre bien”.

C’est exactement ce que montre l’économie du divertissement : quand les sociétés industrielles ont rendu les loisirs accessibles au plus grand nombre, un pan entier du capitalisme s’est réorientée vers cette aspiration ancrée depuis des millénaires.

Épicure : simplicité, tranquillité, réduction du bruit

Dans la tradition épicurienne, la “vie bonne” se définit par la réduction des perturbations, internes comme externes. Le bruit (au sens psychologique) est perçu comme une forme de souffrance. Épicure est même considéré comme un précurseur de la pensée moderne de la “friction minimale” : moins de perturbations pour plus de bonheur.

On comprend alors pourquoi :

🔸 l’économie moderne finance massivement des solutions de simplification (apps frictionless, automatisation, systèmes intégrés, contrôle à distance …)

🔸 les investisseurs récompensent les entreprises qui réduisent la complexité perçue par l’utilisateur.

Une observation que corrobore le rapport McKinsey & Company « Driving Impact at Scale from Automation and AI », qui indique que les entreprises peuvent automatiser 50 % à 70 % des tâches existantes dans certaines fonctions, générant ainsi des retours sur investissement à trois chiffres.

Même tendance constatée du côté du cabinet Gartner, Inc. qui prévoit que d’ici fin 2025, 70 % des nouvelles applications développées par les organisations utiliseront des plateformes low-code / no-code, contre moins de 25 % en 2020.

On assiste à une accélération de la dynamique de simplification, du less is more auquel le courant minimaliste, très en vogue aujourd’hui, tient tant.

La quête de simplicité est un besoin anthropologique profond, non une lubie technologique. Dans Éloge de l’oisiveté (1932), Bertrand Russell propose une vision qui, aujourd’hui, ressemble étrangement à l’automatisation contemporaine. Il ne célèbre pas la paresse mais une réallocation rationnelle du temps humain : moins d’effort mécanique, plus d’effort intellectuel. Il pressent que l’oisiveté est une condition technique du progrès : quand les systèmes prennent en charge la contrainte, l’homme peut se consacrer à ce qui produit réellement de la valeur.

Il n’a pas fallu attendre le XXᵉ ni le XXIᵉ siècle pour mesurer la finesse de cette observation.

L’histoire entière témoigne de cette quête de simplicité.

Les alphabets et les systèmes d’écriture n’ont cessé de se condenser : la Chine antique comptait près de 45 000 signes contre quelques centaines aujourd’hui.

Cette logique traverse les siècles et apparaît également dans le monde industriel. Le taylorisme puis le fordisme ont radicalement simplifié les tâches, au point de permettre l’automatisation de chaînes complètes de production, sans même dépendre de machines intelligentes ou de robots autonomes. En restructurant le travail en gestes élémentaires, ils ont montré que simplifier, c’est déjà automatiser.

Derrière ces évolutions successives, un fil directeur : notre trajectoire s’inscrit dans une tendance plus profonde, façonnée par des principes philosophiques fondateurs dont nos sociétés modernes ne se sont jamais réellement affranchies.

Les préoccupations demeurent, les désirs aussi, et nos actions reproduisent souvent les mêmes schémas. Le fond ne change pas ; c’est seulement la manière qui se transforme.

Schopenhauer : le cycle désir, souffrance et ennui comme matrice de volatilité

Pour Schopenhauer, dans Le Monde comme volonté et comme représentation, l’être humain avance toujours selon le même cycle :

🔸 le désir crée la tension à l’origine de l’action

🔸 la satisfaction éteint le désir

🔸 l’ennui apparaît une fois la satisfaction pleinement ressentie

🔸 la souffrance se construit sur l’ennui

🔸 un nouveau désir émerge lorsque la souffrance devient intenable.

Cette mécanique offre une analogie éclairante dans le domaine de la bourse : la volatilité ne reflète pas un rejet, mais l’affrontement permanent entre investisseurs dont les anticipations divergent. Ce n’est pas un signal profond sur la valeur réelle, mais souvent l’expression d’un bruit comportemental.

La volatilité n’est pas un phénomène économique : c’est un phénomène humain. Et ce cycle éclaire les oscillations permanentes des marchés.

Les travaux de Christopher Janaway et Julian Young montrent que ce cycle structure une grande partie des comportements humains, individuels comme collectifs. La coexistence de désirs opposés, ancrés dans des temporalités différentes, génère des oscillations et une forme de friction permanente.

Le prix résulte de cette friction. La valeur, elle, reflète le signal.

D’ailleurs, c’est bien la valeur que nous traquons dans nos offres. Nos listes de valeurs Elite se concentrent exclusivement sur des valeurs de qualité. Leur prix ne reflète pas systématiquement leur valeur fondamentale, c’est pourquoi nous surveillons les mouvements de marché pour les acquérir au meilleur moment.

👉 Découvrez ces listes en cliquant ici.

L’investisseur extralucide comprend que la volatilité n’est pas une anomalie du marché, mais le reflet de la nature humaine.

Craindre cette volatilité est improductif, la rejeter n’a pas de sens, l’exploiter est parfaitement naturel.

Comment exploiter ce concept en bourse ?

Lorsqu’on observe les marchés sur le long terme, les données confirment ce que suggère cette grille de lecture philosophique : le capital se concentre sur les entreprises qui adressent les besoins fondamentaux.

Les analyses d’Hendrik Bessembinder (Arizona State University) sont éclairantes pour la suite de notre raisonnement.

Il a analysé les rendements de dizaines de milliers d’actions sur près d’un siècle aux États-Unis, puis ceux de 64 000 actions dans le monde de 1991 à 2020.

De 1926 à 2016, seulement 4 % des actions américaines ont généré l’intégralité de la création nette de richesse boursière. Les autres titres –intérêts composés et dividendes réinvestis compris– n’ont guère fait mieux que les T-Bills, comme le montre son rapport Do Stocks Outperform Treasury Bills.

À l’échelle mondiale, entre 1991 et 2020, le phénomène est encore plus marquant, puisque 2,4 % des actions seulement expliquent 100 % de la création nette de richesse boursière, soit près de 75,7 trillions $. La majorité des titres sous-performent les T-Bills.

Pour rappel, les T-Bills (Treasury bills) sont des obligations d’Etat de court terme émises par le gouvernement fédéral américain. Considérés comme des placements à très faible risque, ils servent de référence pour comparer la performance d’investissements plus spéculatifs.

On observe donc que la Bourse ne distribue pas les gains équitablement entre toutes les actions. Elle concentre l’essentiel des gains sur une poignée de sociétés, celles qui accompagnent, ou parfois incarnent, les grandes mutations civilisationnelles, en phase avec les dynamiques qui structurent nos conditions de vie et nos aspirations au bien-être.

Walmart en est une illustration éclatante du milieu du XXᵉ siècle jusqu’à nos jours.

La grande distribution, ce n’est rien d’autre que le premier socle fondamental de nos conditions de vie moderne : obtenir plus rapidement, plus facilement, et avec une pénibilité et un risque moindre, ce dont on a besoin à un instant t.

Ce que Russell décrit fort bien : notre civilisation tend à valoriser les systèmes qui réduisent l’effort humain.

Là où l’artisanat défend un idéal de vie plus qualitatif, la grande distribution privilégie l’optimisation de sa consommation d’énergie personnelle en concentrant nos besoins en un seul lieu.

Autre exemple : le secteur de l’énergie.

Il incarne la même promesse intemporelle : faire plus avec moins. Le rêve aristotélicien de financer une économie du loisir pour construire une économie du bonheur sans qu’elle se constitue au détriment d’un travail fondamental dont elle a besoin. C’est aussi une impérieuse nécessité pour soutenir le modèle épicurien, dont on a dit plus haut qu’il conduisait à chercher des solutions d’automatisation complètes.

Que serait l’intelligence artificielle sans data centers, eux-mêmes contraints par les réseaux électriques et la capacité des fournisseurs à diffuser et à approvisionner correctement leurs besoins colossaux ?

Cela dit, cette lecture paraît évidente une fois l’histoire écrite.

Comment la vérifier concrètement, chiffres à l’appui ?

Et surtout : comment en tirer une méthode concrète pour orienter des investissements futurs ?