« Greed is good », (l’avidité c’est bien), lançait Gordon Gekko dans le Wall Street d’Oliver Stone.

Quarante ans plus tard, l’aphorisme résonne à nouveau à Wall Street : les indices surfent sur la vague I.A., les capitalisations s’envolent, l’optimisme est général. Mais à force de répéter que l’avidité est vertu, on oublie que l’histoire se termine rarement bien quand tout le monde se convainc que l’ascension sera éternelle.

Le problème est que, a contrario, prétexter des risques pour ne rien faire aboutit le plus souvent à un coût d’opportunité majeur ainsi qu’à des regrets indicibles, soyons franc, lorsque le marché escalade les cimes avec l’aisance d’un sherpa népalais et que vous êtes resté au camp de base à scruter son ascension à la jumelle.

Investir en bourse équivaut par conséquent à marcher en équilibre entre la peur et l’avidité. Exercice rendu encore plus difficile par les caprices d’un marché dont on ne sait jamais quand il se retournera tant à la hausse qu’à la baisse.

Le plus simple est de se contenter d’évaluer le risque afin de gérer au mieux ce dernier. Ce n’est pas une garantie de performance étincelante, plutôt une sorte d’outil permettant de garder raison, de ne pas s’emballer et d’éviter les grosses gamelles qui vous laissent hagard et surtout financièrement rincé. Quoique le commun des mortels préfère par confort ou paresse le ramener à une vision manichéenne et binaire, le monde est rarement blanc ou noir. Il est 99 % du temps gris. Avec toute une palette de nuances. (ceci dit sans aucune allusion égrillarde à une certaine littérature de genre).

La question est par conséquent de déterminer ce qui pourrait avec la plus haute probabilité contrarier la dynamique actuelle (Notez bien que haute probabilité n’est pas certitude… Il convient aussi de l’avoir à l’esprit).

Inflation, au coeur du risque

Si vous lisez régulièrement mes scribouillages, vous connaissez ma thèse. Le marché oublie un peu trop commodément les tensions inflationnistes aux Etats-Unis et lorsque le jour viendra de les prendre en considération, une correction risque d’advenir.

Nous avons reçu récemment Christian Parisot d’Altaïr Economics. Ceux d’entre vous qui ont vu l’entretien savent que Christian estime que nous n’avons pas encore vu outre-Atlantique le choc inflationniste des droits de douane, et que celui-ci sera perceptible dans les mois qui viennent.

Je suis en phase avec cette vision des choses. J’estime de surcroît que la viscosité actuelle de l’inflation complique déjà la vie de la FED et que la poussée à la hausse des prix par les droits de douane la rendra encore plus ardue.

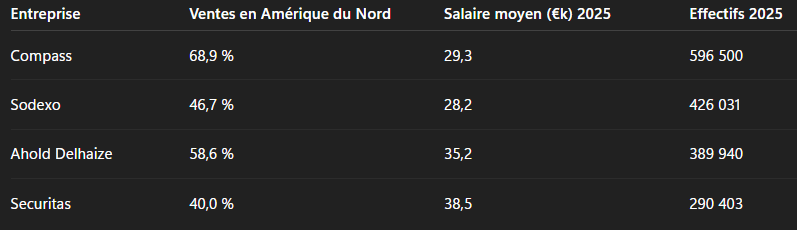

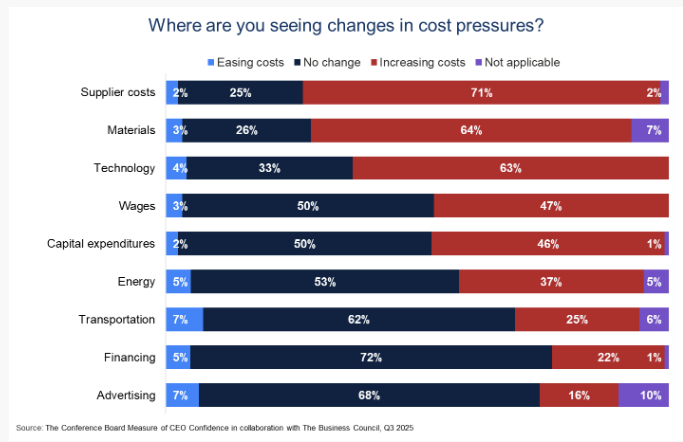

La force de la croissance aux Etats-Unis (révisée en hausse à 3,8 % au 2e trimestre) ne milite pas pour un reflux immédiat des pressions sur les prix. Ce que confirment les enquêtes du Conference Board auprès des chefs d’entreprise. 71 % d’entre eux voient des coûts fournisseurs en augmentation. 64 % et 63 % observent respectivement le même phénomène avec les coûts de matériaux et technologiques.

Quant à l’I.A., son influence sur les prix de l’électricité n’est pas de nature à tempérer les pressions inflationnistes. Selon les données de The US Energy Information Administration les prix de l’électricité aux États-Unis se sont accrus de +6,5 % entre mai 2024 et mai 2025. Comme par hasard, les régions frappées par les plus fortes hausses des prix sont celles où l’on compte le plus grand nombre de data-centers, dont l’I.A. est si friande – la demande en électricité des data centers a du reste bondi de +9,3 GW, soit l’équivalent de la consommation de 9 M de foyers US… une paille….

Mais non… la FED n’a qu’à baisser les taux comme si de rien n’était… bien sûr… bien sûr…

Les U.S. sur une jambe… artificielle

L’intelligence artificielle… parlons encore… sous l’angle de la croissance désormais. Elle est le pilier de celle-ci au pays de l’Oncle Sam.

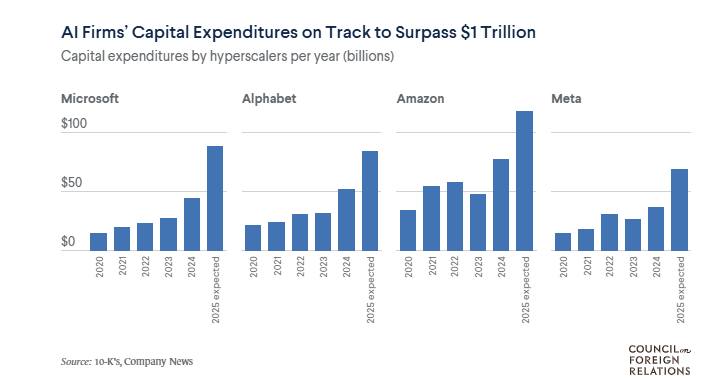

Ainsi que le relève fort à propos The Council on Foreign Relations, les quatre grands hyperscalers – Amazon, Google, Microsoft et Meta – ont consacré 212 Md$ aux investissements en 2024 et devraient atteindre environ 361 Md$ en 2025, essentiellement pour bâtir des infrastructures d’I.A.. Google et Microsoft prévoient que cette tendance se prolongera jusqu’en 2026, tandis qu’Amazon et Meta laissent entrevoir des dépenses annualisées proches de 100 Md$ chacune.

L’ampleur de ce mouvement est comparable à une relance publique : le plan de relance américain de 2009 prévoyait 420 Md$ pour l’exercice 2010. À elles seules, ces quatre entreprises auront cumulé plus de 1 000 Md$ de dépenses d’investissement entre 2020 et 2025.

Rapportés au PIB, les investissements dans l’I.A. de 2025 pèseront environ 1,2 %, soit un ordre de grandeur similaire aux investissements télécoms en 2000 (1,2 %) ou à ceux du rail au XIXe siècle (2,5 % du PIB entre 1828 et 1860).

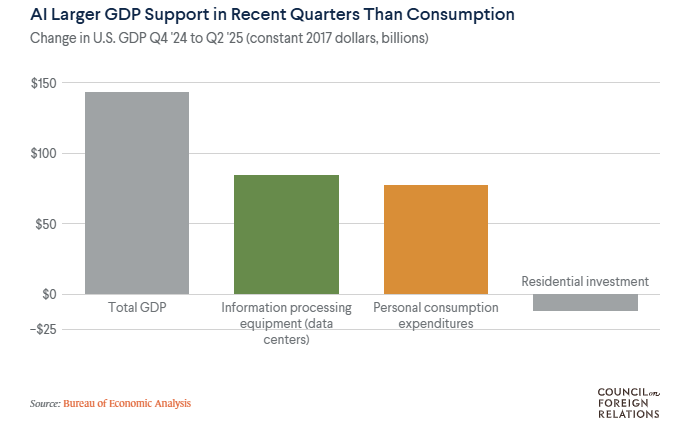

Ces dépenses ne diffusent pas encore tous leurs effets, mais leur poids est déjà visible : entre fin 2024 et mi-2025, la contribution au PIB des data centers a légèrement dépassé celle de la consommation des ménages (voir graphique ci-dessous). Autrement dit, la croissance américaine serait nettement plus faible sans l’effet I.A.

Conclusion : 1 ) l’I.A. est bien incontournable. 2 ) la croissance U.S. repose sur une jambe… artificielle. (pardonnez ce jeu de mots vaseux)

La stimulation de l’économie par l’I.A. doit être également abordée sous l’angle financier. La ruée des investisseurs sur tout l’écosystème de l’intelligence artificielle a fait flamber les cours de bourse, ce n’est pas à vous chers lecteurs que je l’apprendrais.

Amazon, Alphabet (société mère de Google), Meta et Microsoft – ont collectivement gagné plus de 10 300 milliards de dollars de valeur boursière entre le quatrième trimestre 2022 et le début septembre 2025.

Au cours des sept premiers mois de juillet, ils ont généré près de 2250 milliards de dollars de richesse et ont contribué à plus de 80 % à la hausse de l’indice boursier S&P 500. Or, la hausse des indices étaye la confiance du consommateur américain, qui voyant son patrimoine s’apprécier se montre plus enclin, si était besoin, à la dépense. C’est ce qu’on appelle “l’effet richesse”.

Selon des estimations prudentes de l’effet richesse du Bureau national de recherche économique et de la Réserve fédérale, les 2250 milliards de dollars de richesse gagnée impliquent des dépenses de consommation supplémentaires de 63 à 112 milliards de dollars au cours des un à deux ans à venir.

De quoi faire saliver… et de crier à tue-tête “Au delà et l’infini”, comme un Buzz l’éclair convaincu que nous sommes entrés dans l’ère de la hausse perpétuelle.

L’hyper-croissance des valorisations

Au risque de me faire traiter de boomer par des gens qui pensent que l’histoire ne se répète jamais, je préfère rester sur mon quant-à-moi.

Personne, pas même les hyperscalers, ne peut défier indéfiniment les lois de la gravité.

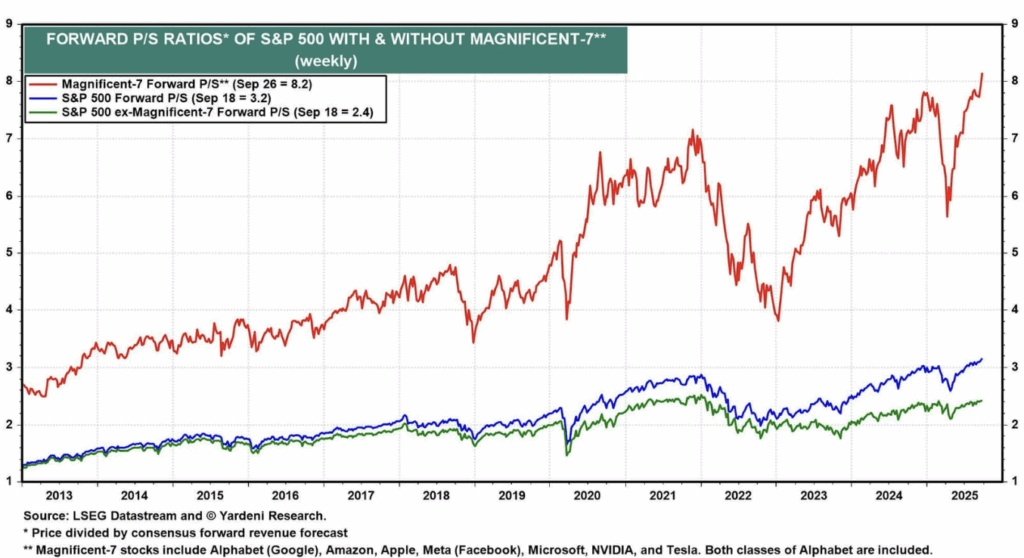

Edward Yardeni, une des grandes légendes de Wall Street, a recréé un ratio Buffet à sa sauce. Au lieu de prendre la capitalisation boursière globale des Etats-Unis et de la rapporter au PIB U.S., l’oncle Ed divise le cours de bourse par le chiffre d’affaires attendu. Il s’en est servi pour évaluer la survalorisation des hyperscalers.

Les hyperscalers étant des membres des 7 magnifiques, il s’est contenté de créer un ratio Buffet de ceux-ci. Ils se paient 8,2 fois leurs ventes à 12 mois (courbe rouge). Du jamais vu ! Si l’on considère le ratio Buffet des 493 valeurs du S&P 500 qui ne font pas partie de ce club ultra-sélect, il ne s’établit qu’à 2,4 (ce qui est loin d’être un niveau ridicule).

L’hyper croissance fait tourner la tête, mais il convient de ne pas oublier que cette thématique si disruptive qu’elle soit (et elle l’est en l’occurrence !) peut elle-même faire l’objet de disruptions susceptibles de changer le cours de l’histoire boursière…

Les hyperscalers engloutissent des sommes vertigineuses dans leurs infrastructures IA. Mais une question simple demeure : tout cela finira-t-il par rapporter quelque chose ? L’IA dévore sans fin puissance de calcul et capacités de stockage. Nourrir cette machine suppose d’accepter une logique d’investissements sans horizon, comme Sisyphe poussant éternellement son rocher.

À l’inverse, il est tout aussi plausible que l’attrait de l’IA s’émousse, une fois la curiosité rassasiée et l’effet de nouveauté dissipé. On note que certaines entreprises coupent leur budget I.A. Les hyperscalers se retrouveraient alors avec des data centers surdimensionnés, cathédrales de silicium construites pour un culte qui ne remplirait plus ses travées.

Autre scénario, plus cruel encore, la technologie allant plus vite que la rentabilité, la prochaine génération de GPU pourrait être plus rapide, plus efficace, et fonctionner à température ambiante, réduisant radicalement les besoins en eau et en électricité. De quoi reléguer au rang de pièces de musée les puces actuelles, avant même qu’elles aient eu le temps de générer un seul dollar de bénéfice, comme le fait remarquer ce vieux singe d’Edward Yardeni, à qui on n’apprend pas à faire la grimace.

Je citerai pour en rajouter une couche nos amis d’AlphaValue qui dans leur dernier point sur la valorisation des marchés relèvent que “ les indices américains restent fortement soutenus par les géants de la technologie et de l’IA, poussant la concentration du marché à des sommets historiques. Les 50 premières actions représentent un record de 78 % de la capitalisation boursière totale. Il s’agit du niveau le plus élevé jamais enregistré, dépassant les 75 % atteints dans les années 1930 et les 74 % atteints au plus fort de la bulle Internet. De même, les 10 premières actions du S&P 500 représentent plus de 23 000 milliards de dollars, soit 41 % de sa capitalisation boursière totale, un niveau record. Cette concentration extrême apparaît comme un facteur de risque pour les marchés actions, surtout à l’heure où les tensions internationales, notamment commerciales, reprennent de plus belle.”

Rien à ajouter.

Ne vous méprenez pas cependant. Je ne dis pas “pas touche à l’I.A.” Au contraire, je crois qu’il faudra accroître la pondération des valeurs américaines en général et réserver une place aux valeurs liées à la thématique de l’intelligence artificielle en particulier, le tout dans une vision stratégique. En revanche, je ne crois pas à la promesse de gains rapides et perpétuels de la thématique I.A. Ce qui implique que je n’accroitrais l’exposition du portefeuille Synapses à l’intelligence artificielle que sur repli, en pyramidant, et en intégrant probablement des titres figurant dans les Top Picks U.S de Jean-Michel.

Je devrai sans doute encore patienter pour pouvoir le faire.

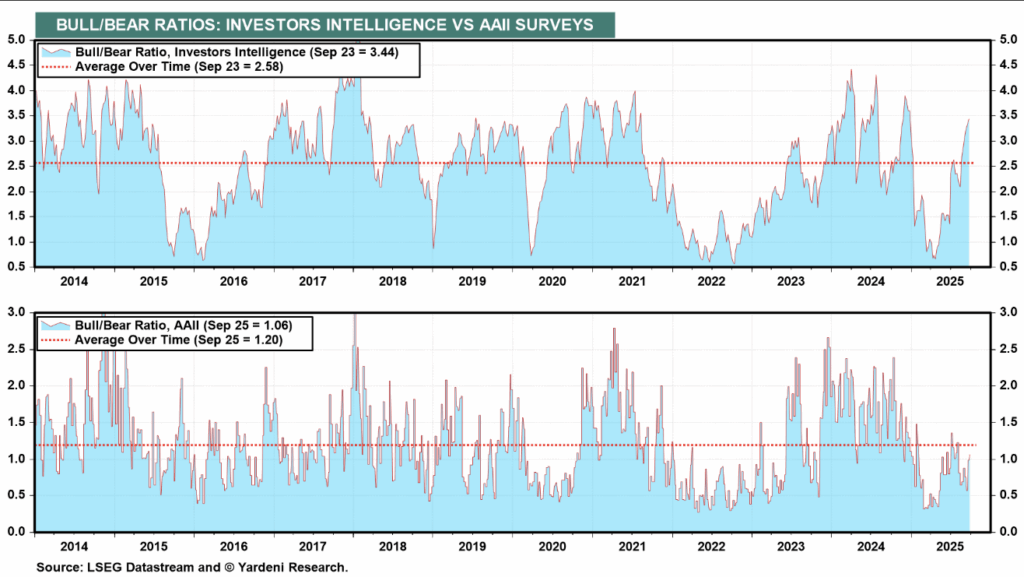

Le ratio Bull/Bear de Investors Intelligence qui met en lumière le rapport de force entre optimistes et pessimistes sur les marchés est repassé significativement en territoire positif. Ce n’est pas encore le cas de celui de l’American Association of Individual Investors qui se situe encore au-dessous de sa moyenne historique. Nous ne sommes pas encore en phase d’exubérance mais l’optimisme se répand.

Trump, l’Europe ne lui dit (toujours) pas merci !

Parlons un peu de l’Europe.

Les oukases de l’administration Trump n’ont pas fini d’enquiquiner les entreprises européennes. Commençons par l’instauration de droits de douane de 100 % sur les médicaments de marque ou brevetés à compter du 1er octobre 2025.

Deux exceptions sont prévues :

1) les produits pharmaceutiques pour lesquels les entreprises ont déjà commencé à construire des capacités de production aux États-Unis ;

2) les médicaments génériques ou biosimilaires.

Le secteur reste sous pression et il n’est sans doute pas urgent de renforcer malgré l’attrait des valorisations. Je demeure toutefois persuadé que beaucoup de nouvelles sont intégrées dans les cours. Le problème est que je le pensais déjà quelques mois auparavant (gros soupir…). Le portefeuille Synapses est déjà suffisamment exposé au secteur et le marché me dit pour le moment que j’ai tort. Je ne suis pas de cet avis, mais comme le marché est beaucoup plus gros et plus fort que moi, je l’écoute… en rongeant mon frein.

Mais comme il ne sert à rien de se flageller et qu’il faut aussi voir le positif (et il y en aussi dans le secteur pharmaceutique), les abonnés de la première heure à cette Newsletter se souviendront peut-être que j’avais indiqué voilà quelques mois la rentrée d’une ligne UCB dans le portefeuille Synapses. Le titre paraissait cher au regard des ratios de valorisation du secteur, mais ses perspectives de croissance étaient trop alléchantes pour que le marché ne reste pas ardemment au soutien du titre. Telle était mon hypothèse. La nouvelle envolée de l’action du groupe pharmaceutique belge lundi 29 septembre a apporté la démonstration qu’elle n’était pas entièrement infondée. Le marché ne peut pas toujours vous donner tort.

Après ce fugace aparté d’autosatisfaction, revenons à la Loi de Trump qui est à la politique et à l’économie ce que la Loi de Murphy, la Loi de l’emmerdement maximal, est à la vie de tous les jours. La Loi de Murphy version Trump peut être donc résumée ainsi : s’il existe une possibilité de vous compliquer la tâche, de vous mettre sous pression et de vous faire perdre tous vos repères, la politique trumpienne choisira invariablement celle-là –toujours dans l’optique de vous faire passer à la caisse.

L’ICE, le Service de l’immigration et des douanes des États-Unis, poursuit ses raids. On se souvient des ingénieurs coréens appréhendés en masse lors d’une descente sur un site de production de Hyundai en Géorgie. Si des travailleurs qualifiés sont susceptibles d’être menottés, les non-qualifiés le sont d’autant. Voici une courte liste de sociétés du Vieux Continent employant des salariés faiblement rémunérés, potentiellement exposés au risque de l’ICE (Liste que l’on doit à AlphaValue).