La semaine passée, nous évoquions le rôle de l’intuition comme ressource cognitive et nous nous demandions si un investisseur pouvait — ou devait — s’y fier.

Mais parler d’intuition soulève une question plus vertigineuse encore : peut-on la mobiliser consciemment ? Et c’est bien ce terme – consciemment – qui va nous préoccuper dans cette édition.

Explorons ensemble les mécanismes de la conscience et du libre arbitre, à travers une expérience marquante des neurosciences cognitives menée en 1983 par Benjamin Libet.

Intuition et libre arbitre : un faux dilemme ?

Par définition, l’intuition est un processus rapide, automatique et préconscient. Une forme de raccourci neuronal fondée sur l’expérience, la mémoire, et des signaux faibles traités en arrière-plan.

Prenons un exemple :

Vous avez l’intuition qu’Apple va surperformer cet été. Pourtant, vous n’avez consulté aucune donnée précise. Mais votre cerveau, lui, a peut-être capté des indices à un niveau inconscient : des notifications survolées, mais globalement positives, un bruit médiatique en toile de fond, ou encore le comportement confiant de vos pairs à l’égard de l’entreprise. Tout cela peut suffire à produire une conclusion intuitive, avant même que vous ne l’ayez formulée consciemment.

Mais que se passe-t-il lorsque cette intuition se transforme en action d’investissement ? Lorsque vous décidez d’agir sur cette base, est-ce bien une décision pleinement consciente ? Ou s’agit-il plutôt d’un choix déjà amorcé par votre cerveau, avant même que vous ne puissiez en revendiquer la paternité cognitive ?

L’expérience de Libet : quand le cerveau décide avant vous

En 1983, Benjamin Libet, neurophysiologiste à l’Université de Californie, réalise une expérience qui va bouleverser notre conception de la décision. Bien que son expérience soit sujette à controverse, elle a néanmoins été réalisée avec le minimum de rigueur scientifique nécessaire pour que sa démarche soit saluée.

En 2003, l’Université de Klagenfurt (Autriche) lui décerne un prix académique honorifique, surnommé « prix Nobel virtuel de psychologie », en reconnaissance de ses travaux sur la conscience — une distinction symbolique, dans la mesure où il n’existe pas de prix Nobel dans cette discipline.

L’objectif de Libet est simple : déterminer si la conscience précède, ou non, l’activation cérébrale précédant une action volontaire. Les participants doivent bouger leur poignet à un moment librement choisi. Pendant ce temps, un EEG (électroencéphalogramme) enregistre l’activité cérébrale, et les participants indiquent quand ils ont eu l’intention consciente de bouger.

Depuis les années 1960, il a été établi que tout mouvement volontaire est généralement précédé d’un potentiel de préparation (readiness potential), qui se manifeste sur l’EEG (électroencéphalogramme) par une déflexion caractéristique –c’est-à-dire une modification transitoire de l’amplitude du signal électrique. C’est sur cette base que Libet cherche à déterminer si la conscience précède ou suit ce signal neuronal.

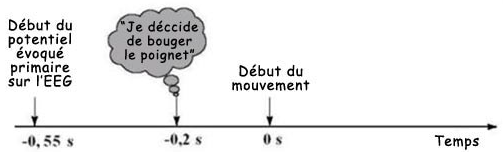

En ce qui concerne l’expérience, l’EEG des participants a indiqué qu’à 550 ms avant le mouvement du poignet, un potentiel de préparation apparaît dans le cerveau. A 200 ms, donc 350 ms plus tard, le participant prend conscience de son intention. Et à 0 ms, l’action est exécutée.

Voici un schéma qui représente plus clairement l’expérience.