“Dans ce monde, il n’y a que deux tragédies. L’une est de ne pas obtenir ce que l’on veut, l’autre est de l’obtenir.”

Oscar Wilde, L’Éventail de Lady Windermere.

Il se pourrait que les marchés financiers s’apprêtent à vivre cette double tragédie décrite par Oscar Wilde : celle de ne pas obtenir ce que l’on veut, et celle de l’obtenir. Depuis des mois, ils nourrissent une obsession : la baisse des taux. Ils l’attendent — avec ferveur — et voici que leur vœu pourrait bien être exaucé. Mais les marchés risquent de découvrir que le vrai drame ne résidait pas dans l’attente, mais peut-être dans l’accomplissement du désir, ce qui serait signe d’un moment que l’on pourrait qualifier de moment Wilde.

Les derniers chiffres de l’emploi américain, publiés vendredi, ouvrent la voie à un assouplissement monétaire de la part de la Réserve fédérale. Les probabilités d’une baisse d’au moins 25 points de base de ses taux directeurs lors de la réunion du 17 septembre dépassent désormais les 90 % et certains envisagent même jusqu’à 50 points de base de réduction des taux des Fed Funds.

Durant des mois, afin de se donner un peu d’air face aux coups de pression répétés d’une Maison blanche vindicative qui l’exhorte vertement à baisser les taux directeurs, Jerome Powell a insisté sur la double vigilance de la FED : mener une politique soucieuse du contrôle de l’inflation, tout en restant à l’affût du moindre essoufflement du marché du travail qui exigerait son intervention.

La vigueur du marché du travail a jusqu’ici motivé sa résistance aux injonctions de l’administration Trump et lui a permis de maintenir son principal taux directeur à 4,5%. Les dernières données en provenance du marché du travail devraient faire sauter la digue. Du moins si l’on s’en tient à une lecture superficielle.

Un essoufflement manifeste

L’emploi américain montre a priori des signes évidents de fatigue. Ce n’est pas tant la légère remontée du taux de chômage de 4,2 % à 4,3 % qui inquiète mais les créations nettes d’emplois qui interpellent : seulement 22 000 en août. Pire encore, les chiffres précédents ont été révisés — et pas à la marge. Juin, initialement estimé à +27 000, est désormais en territoire négatif : –13 000. Juillet, lui, est ajusté à la hausse, de 73 000 à 79 000.

Sur trois mois, la moyenne mensuelle de créations d’emplois tombe à 29 300, loin du seuil symbolique des 150 000 que l’on considérait naguère comme nécessaire pour maintenir le plein emploi.

Pris au pied de la lettre, ces chiffres traduisent une dégradation rapide, brutale, et préoccupante de la dynamique du marché du travail. Mais à vouloir comparer les chiffres issus d’un monde forgé par Donald Trump à ceux du passé, on risque fort de comparer la laitue avec des topinambours.

Le plein emploi, toujours…

Avec un taux de chômage de seulement 4,3 %, l’économie américaine reste officiellement en situation de plein emploi.

Le ralentissement des créations d’emploi traduit selon nous deux phénomènes : l’un conjoncturel, l’autre structurel.

Le conjoncturel n’est autre que l’attentisme croissant des employeurs au regard d’un environnement où tout le monde ignore à quelle sauce il sera mangé puisque rien n’est stabilisé, et surtout pas les droits de douane, tenus pour illégaux par une cour d’appel fédérale et dont le sort dépend désormais d’un arrêt de la Cour Suprême.

Dans pareilles circonstances, que feriez-vous si vous étiez un chef d’entreprise ? Vous réduiriez les risques, notamment lors des embauches. C’est bien ce que montrent les chiffres. Moins de prises de risques, moins de recrutements, notamment chez les jeunes diplômés. Dans un monde incertain, les entreprises privilégient l’expérience à la jeunesse.

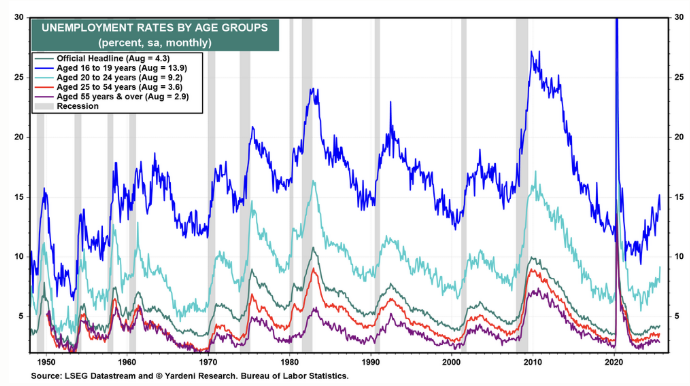

Il n’est donc pas fortuit que le chômage des 20–24 ans bondisse à 9,2 %, tandis que celui des 25 ans et plus, lui, reste stable sous les 4 %. Autrement dit, c’est toujours le plein emploi pour le gros des troupes.

En outre, le marché du travail américain est loin d’être figé comme certains le prétendent.

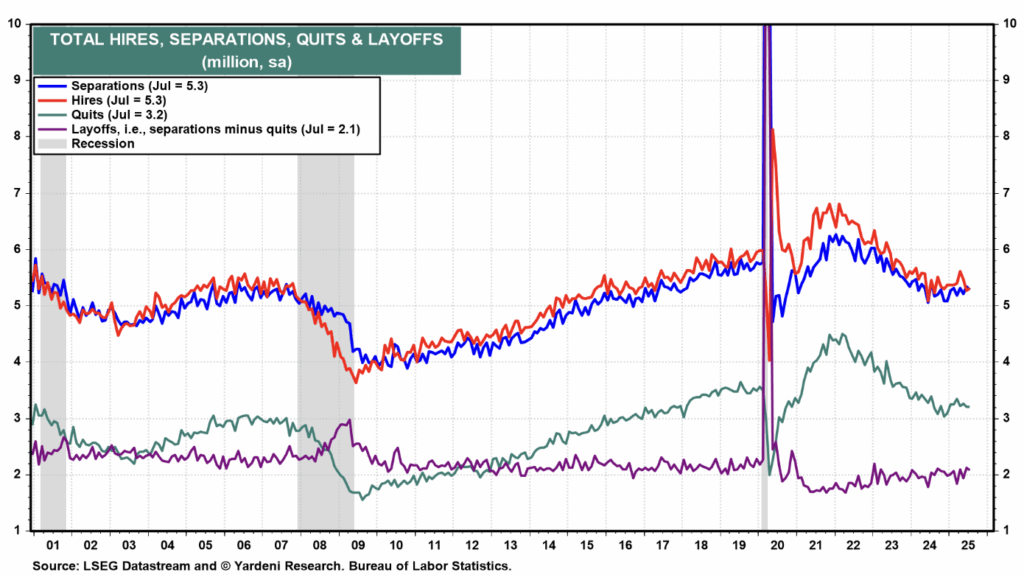

Les entreprises ont embauché en août, 5,3 millions de personnes, pour un nombre identique de départs (3,2 millions de démissions + 2,1 millions de licenciements). Rien d’anormal, comme le souligne l’un des graphiques produit par Yardeni Research.

Les États-Unis recensent toujours moins de licenciements que durant la période pré-Covid, et le nombre des créations de poste avoisine ceux de 2016 (+1,8 % de croissance du PIB) et 2017 (+2,5 %) et 2018 (+3 %).

Contre-révolution démographique

Toutefois, comme nous l’indiquions plus haut, ce ralentissement ne découle pas que de la conjoncture mais également d’une mutation structurelle du marché du travail.

De la même façon que l’administration Biden à des fins politiques et économiques a bouleversé les équilibres démographiques des États-Unis en ouvrant les frontières à l’immigration illégale –selon un rapport du Congrès publié le 18 janvier 2024, entre le 20 janvier 2021 et le 30 septembre 2023, les entrées illégales potentielles atteindraient les 5 millions de personnes– l’administration Trump entend à travers un contre-choc les redessiner à marche forcée.

Les chiffres varient selon les sources, mais leur magnitude ne ment pas. Selon les données du BLS (Bureau of Labor Statistics), la population active étrangère s’est contractée de 810.000 personnes en douze mois.

Pour Yardeni Research, le nombre de travailleurs nés à l’étranger a chuté de 1,5 million entre mars et août, pour tomber à 32,2 millions. En cause : les expulsions, les non-renouvellements de visas et les annulations de permis de travail. Bref, les conséquences directes et différées de la politique migratoire de l’ère Trump.

Dans une interview à paraître sur Synapses, Patrick Artus, en extrapolant les données du premier semestre, estime à 120 000 par mois le nombre d’emplois « détruits » mécaniquement par la contraction de la population active immigrée.

Autrement dit, la fameuse norme des 150 000 créations mensuelles nécessaires pour maintenir le chômage stable n’est plus d’actualité. Si 120 000 travailleurs quittent le marché du travail chaque mois, le seuil d’équilibre tombe à… 30 000.

Avec 22 000 créations nettes en août, nous restons sous ce nouveau seuil. Le marché du travail se contracte légèrement, mais dans une logique d’ajustement démographique, plus que de crise.

Ondes de choc

Les remous d’un tel contre-choc migratoire ne sont pas uniquement perceptibles dans le décompte des travailleurs étrangers. Ils viennent aussi ironiquement contrarier les plans de réindustrialisation de Donald Trump.

Les autorités américaines ont récemment mené un raid spectaculaire -hélicos, véhicules blindés, armes —sur un chantier de construction d’une usine de batteries dernier cri, que financent conjointement Hyundai et LG en Géorgie : 475 travailleurs étrangers (beaucoup de Sud-Coréens), soupçonnés de manier la clé à molette sans permis de travail ont été arrêtés. Objectif officiel : défendre le marché du travail américain.

Le hic est qu’il n’y a tout simplement pas assez d’Américains pour faire le boulot. Les ingénieurs locaux brillent surtout par leur absence. Résultat : le chantier est mis en pause.

Moralité ? Invitez les industriels étrangers à construire sur le sol américain, mais n’oubliez pas de leur dire qu’ils doivent cloner des ingénieurs qualifiés sur place, vu qu’ils n’ont pas le droit d’en importer.

Pénurie d’emplois = inflation

Atrophier aussi abruptement le marché du travail sans se soucier de disposer des ressources substituables à la main-d’œuvre étrangère va finir par créer des tensions salariales accrues dans plus d’un secteur. Car la quantité ne fait pas tout, la qualité aussi.

Petite anecdote personnelle à ce sujet. Alors que je devisaisen off voilà quatre mois avec l’un de nos économistes les plus réputés à propos des sérieux obstacles à la réindustrialisation de l’Amérique que le manque de travailleurs qualifiés soulevait, celui-ci me confia avoir discuté avec des dirigeants du groupe taiwanais TSMC.

Le leader mondial de la fabrication de semi-conducteurs s’est engagé (sous l’amicale pression américaine) à investir dans des usines et des centres de R&D aux États-Unis pour la modeste somme de 165 milliards de dollars. Cependant, le groupe se trouve face à un sérieux problème. Ses ingénieurs ne veulent plus se rendre au pays de l’Oncle Sam. A cause de tracasseries administratives ? De la pesanteur de formalités passablement alourdies depuis l’investiture de Mr Trump ? Que nenni. Ils refusent de continuer à travailler avec leurs homologues américains. Le motif ? Simple comme bonjour. Selon les propres mots de notre économiste, “ils les trouvent complètement nuls et crétins. Ils disent qu’ils ne comprennent rien à rien.”

Ne vous méprenez pas. Il ne s’agit pas d’essentialiser les Américains et de voir en eux de sombres abrutis. Cette anecdote souligne plutôt la faillite du système éducatif outre-Atlantique et son incapacité à produire des ingénieurs de qualité en nombre. Un constat que nous pourrions également tirer pour nous-mêmes eu égard à notre chute abyssale dans les classements PISA.

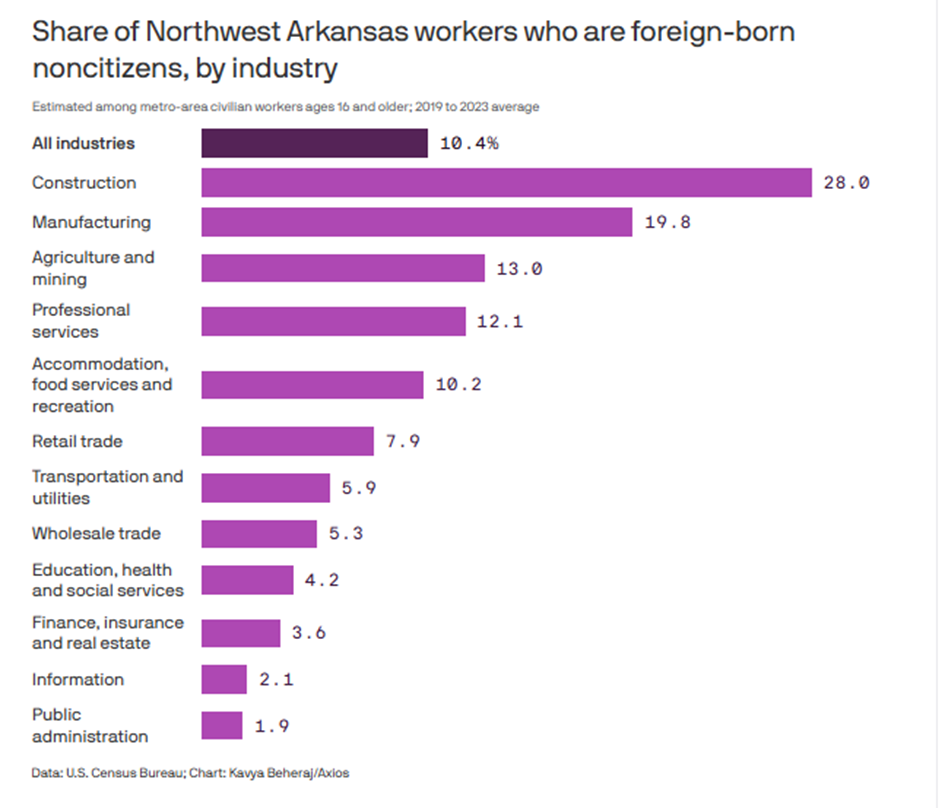

Elle témoigne de surcroît des effets de bord de la radicalité de la politique migratoire actuelle et souligne le risque d’accroissement de la pénurie de la force de travail dans des secteurs donnés au regard de la forte proportion de travailleurs étrangers qu’ils emploient.

Petit exemple dans la région du Northwest Arkansas (l’Arkansas du Nord-Ouest) , en plein milieu de la chaîne montagneuse des Ozarks. 10,4 % des employés tous secteurs confondus sont étrangers. Dans l’industrie et dans la construction, 19,8 % et 28 % le sont.