En bourse, il est coutume de rappeler qu’il faut avoir des convictions, mais jamais de certitudes. L’adage semble plein de bon sens, presque évident. Mais est-il si simple à mettre en œuvre ? Combien ont déjà vu, ou vécu, qu’en un instant, une interprétation bancale de cette maxime puisse conduire à une vie de patrimoine effacée ?

🔎 Convictions, oui… certitudes, non : un principe plus complexe qu’il n’y paraît

Appliquer cette règle est d’autant plus ardu que nous entretenons parfois avec nos investissements des liens affectifs ou personnels.

Des exemples ?

Quand nous achetons des actions de la société pour laquelle nous travaillons, ou lorsque nous nous sommes investis émotionnellement et psychiquement dans un projet immobilier, nous nous sommes bien souvent trop engagés pour conserver la lucidité requise.

Mais quels peuvent bien être les mécanismes à l’œuvre pour qu’un investisseur puisse se laisser déborder à ce point, jusqu’à sombrer avec le navire ?

Est-ce l’héroïsme d’un commandant de bord ? Ou plutôt une forme d’entêtement cognitif, qui se joue dans les tréfonds de l’esprit de ces investisseurs qui se font battre… par eux-mêmes ?

Car oui, l’ennemi numéro 1 de l’investisseur n’est pas le marché, ni la politique, ni le temps. C’est lui-même.

Quand l’attachement personnel brouille le jugement financier

Parmi les pièges mentaux qui menacent sa lucidité, il en est un, insidieux, charmant même, qui opère souvent sans que l’on s’en rende compte. Il porte l’agréable sobriquet de biais de familiarité. Ce qui le rend presque inoffensif à première vue — presque rassurant. Et pourtant…

Le biais de familiarité, c’est cette tendance naturelle à privilégier ce que l’on connaît, non parce que c’est mieux, mais parce que c’est connu. C’est le fait d’accorder plus de confiance à ce qui nous est proche, quotidien, personnel, même si les données objectives ne le justifient pas.

On y succombe quand on choisit d’investir dans une entreprise dont on utilise les produits, ou dont on habite à proximité, ou pire encore : dans celle qui nous emploie. Parce qu’on croit en saisir l’ADN. Comme si on savait ce qui s’y passait vraiment.

Ce biais crée une illusion : l’illusion de compétence par proximité. Il nous pousse à croire qu’être familier avec une marque, un nom, un visage ou une structure équivaut à la comprendre. Et donc qu’elle est fiable.

C’est précisément ainsi que notre cerveau se comporte lorsqu’il est sous l’emprise du biais de familiarité. Il se met en mode veille, convaincu que les bonnes réponses seront systématiquement apportées par cette « famille » hypothétique — qui n’est qu’une construction mentale — représentée par des pairs, des collègues, des conseillers ou des gens de confiance, en qui nous misons tout.

Et tout… c’est trop.

Même lorsqu’on est dirigeant ou salarié de sa propre entreprise, concentrer toute son attention uniquement sur celle-ci, à travers le tropisme de l’attachement au travail peut coûter un patrimoine.

C’est exactement ce qu’il s’est passé en 2001.

L’entreprise américaine Enron, qui officiait dans le secteur de l’énergie, était l’action que tout le monde s’arrachait. Sa capitalisation boursière avait explosé, atteignant 67 milliards de dollars en un rien de temps. Une ascension fulgurante, dont la vélocité n’avait jamais été vue auparavant !

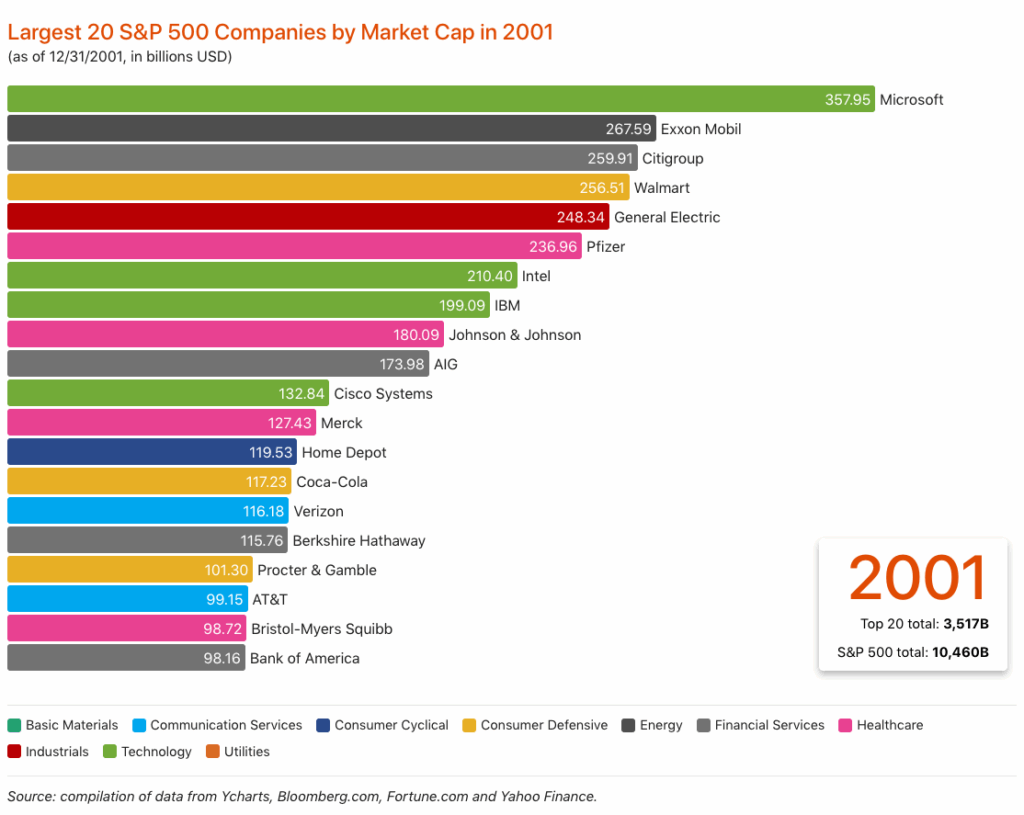

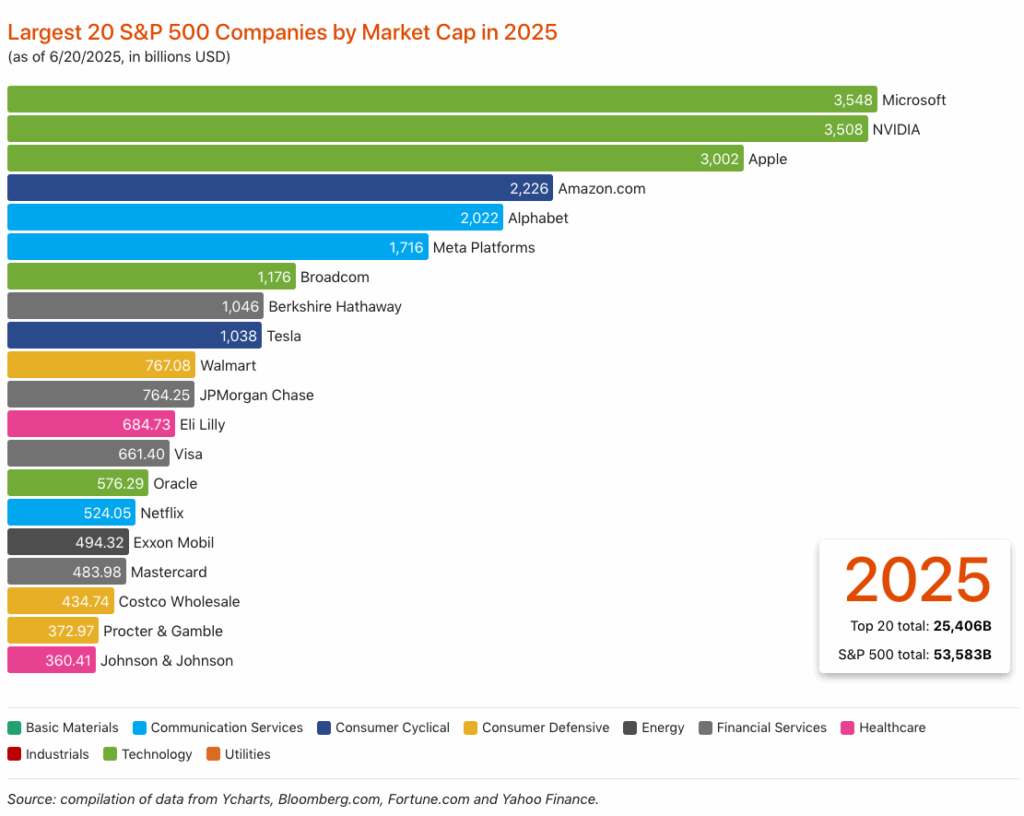

Pour se remettre dans le contexte, voilà la composition des 20 plus grandes capitalisations du S&P 500 en 2001. Enron n’en faisait certes pas partie, mais on peut constater néanmoins que les top capi distançaient alors moins leurs suivantes que dans les classements de 2024 ou 2025.