« Mais comme il arrive bien trop souvent à Wall Street, ce que les sages font au début, les imbéciles le font à la fin. » – Warren Buffett.

« But as happens in Wall Street all too often, what the wise do in the beginning, fools do in the end. » -Warren Buffett

On peut toujours compter sur Warren Buffet pour mettre dans le mille d’une formule acérée. Mais je m’en voudrais par facilité de ne citer que lui.

Je trouve que les mots de Michael Lewis, auteur du Big Short, épousent parfaitement l’air du temps :

« La première chose que l’on apprend sur le parquet, c’est que lorsque de grandes foules se ruent sur une même matière première… cette matière première devient rapidement surévaluée. »

Est-ce ce que nous vivons avec l’or ?

La ruée vers l’or

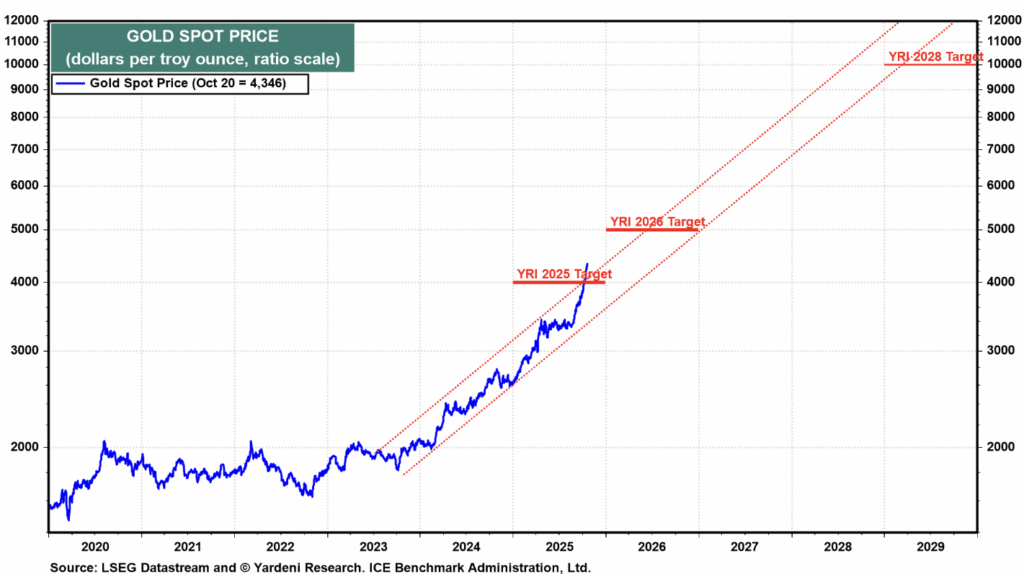

La fièvre du métal jaune se diffuse et les particuliers dans certaines régions du globe, de Sydney à Hong Kong en passant par Djakarta et Singapour se ruent en longues processions dans les boutiques de vendeurs spécialisés et cela alors que le prix de l’or a escaladé de nouveaux sommets historiques. L’once d’or a dépassé les 4300 dollars, et certains, comme la légende de Wall Street, Ed Yardeni, le voit se hisser à 5 000 $ en 2026 avant de crever les nuages en atteignant 10 000 $ d’ici la fin de la décennie.

Toujours selon Yardeni « L’or reste très bon marché relativement au bitcoin, bien qu’ils soient tous deux impossibles à valoriser puisqu’ils ne génèrent aucun revenu (ni intérêts, ni dividendes, ni profits). »

Et pour ce cher Edward, l’or vaut mieux que le Bitcoin « car il n’est pas exposé au risque de piratage de chiffrement, contrairement au bitcoin. » –j’entends déjà les cris d’orfraie des cryptomaniaques, hurlant au blasphème et à l’hérésie conceptuelle. (sourire…).

Une chose est certaine : l’or sera encore là quand le Bitcoin ne sera plus… que ce soit dans 10 ans ou dans dix-mille ans.

Trêve de digression.

Je crois au potentiel de l’or. Vraiment. Cela ne m’a pas empêché de liquider vendredi 17 octobre la position de ETC PERP AMUNDI PHYS GOLD que nous avions constituée dans le portefeuille Synapses avec une plus-value de 72 % à la clef. A un moment donné, quand le marché s’emballe, il faut se souvenir derechef des perles de sagesse de l’Oracle d’Omaha.

« Soyez craintif quand les autres sont avides, et avide quand les autres sont craintifs. »

Il était plus que temps d’être craintif au vu du comportement de la foule. Désormais, j’attends une correction significative nous autorisant à reprendre position.

En effet, comme je l’ai indiqué plus haut, je crois au potentiel du métal jaune. Le désordre monétaire ambiant, la dilution de valeur des principales monnaies, les dettes pantagruéliques, la défiance de grandes nations à l’égard des monnaies de leurs débiteurs, défiance qui se traduit par des achats massifs d’or de leurs banques centrales, les tensions et rivalités géopolitiques montantes qui sont en toile de fond de ce phénomène, et la complaisance générale me rendent fondamentalement haussier vis à vis de l’or. Toutefois, une vue fondamentale n’interdit en aucun cas la prise de profits tactique.

Peut-être ai-je eu tort de vendre. Peut-être m’en mordrais-je les doigts. L’avenir le dira. Je sais juste que le couple rendement/risque s’est dégradé avec l’explosion à la hausse des cours et que les chances d’être déçu à court-terme sont devenues plus significatives que celles d’être satisfait.

Et puisque je suis en veine de citations, pour conclure ces réflexions sur l’emballement aurifère, une dernière d’Howard Marks, président d’Oaktree Capital Management (que nous avons déjà cité à plusieurs reprises dans nos précédents scribouillages) :

« Peu importe à quel point les fondamentaux peuvent être bons, les humains, exerçant leur avidité et leur propension à l’erreur, ont la capacité de gâcher les choses. »

Comme un parfum aigre de déjà-vu

J’ai mentionné quelques lignes plus haut la complaisance qui sévit aujourd’hui. Elle n’est jamais un bon présage. Actuellement, elle se manifeste au travers des nouvelles lézardes qui fissurent la confiance que l’on peut avoir dans les banques régionales américaines.

En l’espèce, plusieurs affaires venues des États-Unis ont ravivé un parfum de déjà-vu.

Tout a commencé avec First Brands Group, un grand fournisseur américain de pièces automobiles. L’entreprise, lourdement endettée après son rachat par des fonds d’investissement, n’a pas résisté à la hausse du coût du financement. Fin septembre 2025, elle s’est déclarée en faillite, laissant derrière elle entre 10 et 50 milliards de dollars de dettes pour à peine un dixième de ce montant en actifs. Ce n’est pas seulement la faillite d’une société industrielle, c’est un choc pour le marché du crédit privé, ces prêts accordés hors du système bancaire classique, censés offrir de meilleurs rendements mais souvent adossés à des emprunteurs fragiles. En d’autres termes, il s’agit d’une première alerte sur la solidité de cette finance parallèle qui prospérait depuis des années dans l’abondance monétaire.

Autre affaire : Tricolor, une société texane de crédit automobile spécialisée dans les prêts à risque, a été accusée d’avoir commis une fraude massive. Près de 29 000 prêts auraient été utilisés plusieurs fois comme garantie pour obtenir de nouveaux financements – un peu comme si la même voiture servait à garantir plusieurs emprunts. Résultat : plusieurs banques régionales et fonds de placement se retrouvent exposés à des pertes, incapables de savoir quels actifs sont réellement valides. Démonstration d’une loi de l’univers régulièrement oubliée : la créativité financière peut vite tourner à la manipulation lorsque les contrôles se relâchent.

Dans la foulée, deux banques régionales américaines – Zions Bancorporation et Western Alliance Bank – ont, elles aussi, révélé des pertes liées à des prêts frauduleux.

Zions, basée dans l’Utah, a reconnu une charge de 50 millions de dollars sur deux prêts commerciaux impliquant des emprunteurs en situation de fraude. Western Alliance, installée en Arizona, a rapporté des problèmes similaires, sans en préciser le montant exact. Ces montants, relativement modestes à l’échelle du système bancaire U.S., ont néanmoins suffi à faire chuter leurs actions de plus de 10 % et à rallumer les craintes autour des banques régionales, déjà fragilisées par la faillite de Silicon Valley Bank deux ans plus tôt.

Pris séparément, ces événements peuvent sembler anecdotiques. Ensemble, ils dessinent le portrait d’un système où la liquidité se raréfie, où les coûts de financement montent, et où les failles qui restaient cachées sous l’argent facile commencent à remonter à la surface, car comme chacun sait « C’est quand la marée se retire qu’on voit ceux qui se baignaient nus » –dixit l’inépuisable oncle Warren une fois de plus.

Pour en revenir à nos moutons, First Brands illustre le surendettement des entreprises de taille moyenne, Tricolor la négligence dans la titrisation du crédit à la consommation, et Zions comme Western Alliance la vulnérabilité persistante des banques de second rang, souvent concentrées sur des marchés régionaux et des secteurs risqués comme l’immobilier commercial.

Ces affaires montrent aussi que le problème n’est pas tant la taille des pertes que leur répétition : après la tristement célèbre SVB, ce sont de nouveaux cadavres dans les placards de la finance américaine —le problème est que communément, on découvre lesdits cadavres par lots. Ce retour en une de fraudes, faillites et défaillances bancaires locales traduit une même réalité : la période d’argent gratuit est finie, et ceux qui se sont habitués à ce monde d’abondance doivent désormais s’habituer à vivre avec un crédit plus cher, plus exigeant, et moins indulgent.

Oui, je sais. Certains analystes bancaires soulignent que les banques régionales américaines ont in fine une faible exposition au crédit susceptible de générer des pertes.

Le problème est que les tensions actuelles surviennent alors que la Réserve Fédérale des Etats-Unis sous la houlette de Jerome Powell poursuit son Quantitative Tightening (QT), c’est-à-dire la réduction de la taille de son bilan, qui avait inflaté pharaoniquement avec des injections orgiaques de liquidité lors de la crise de la Covid.

Le “quantitative tightening” (QT) agit comme une marée qui se retire lentement.

Quand la Fed réduit la taille de son bilan : elle ne renouvelle pas tous les titres du Trésor ou obligations qu’elle détenait, et ces titres doivent être achetés par d’autres acteurs (banques, fonds, investisseurs). Cela signifie que les liquidités utilisées pour ces achats disparaissent du système. En effet, l’État (ou les émetteurs) doit alors rembourser la Fed, pour cela, il puise dans ses dépôts au Trésor (le TGA, Treasury General Account)…

Le Trésor finance ce remboursement de deux manières :

1. avec l’argent des impôts qu’il collecte : quand les contribuables paient, leur argent quitte leurs banques commerciales et est transféré vers le compte du Trésor à la Fed

2. en émettant de nouvelles obligations : les investisseurs (banques, fonds, compagnies d’assurance, etc.) achètent alors ces titres en payant depuis leurs comptes bancaires. Là encore, l’argent passe des banques commerciales vers le compte du Trésor à la Fed.

Dans les deux cas, le résultat est le même : de la monnaie quitte le système bancaire (les dépôts des clients ou des institutions baissent) et les réserves des banques à la Fed diminuent d’autant.

L’argent devient plus rare, donc plus cher et cette raréfaction remonte toute la chaîne du financement.

Les réserves bancaires sont la liquidité de base du système.

Elles servent à régler les paiements entre banques, absorber les retraits massifs de dépôts, ainsi que maintenir la confiance entre acteurs financiers.

Quand la Fed “aspire” ces réserves via le QT, les banques ont moins de liquidités disponibles ; elles deviennent plus prudentes et réduisent les sommes prêtées ; le coût du financement interbancaire (taux du repo) monte, car la demande de liquidité dépasse l’offre –ce que l’on constate d’ores et déjà. Quand tout va bien, le taux du repo (SOFR) reste proche du taux directeur de la Fed. Or il dépasse désormais la borne haute du corridor de fluctuation fixé par la Fed.

Autre signal : quand une banque se retrouve temporairement en manque de liquidités, elle peut aller frapper à la porte de la Fed, au “discount window”, l’équivalent d’un guichet de prêt de secours à court terme. En temps normal, rares sont les banques qui se rendent à ce guichet d’urgence, car cela peut être perçu comme un signe de faiblesse et dans un monde où l’apparence et la confiance priment, paraitre faible revient bien souvent à graver soi-même sa propre pierre tombale.

Depuis quelques semaines, selon Jill Cetina, professeure de finance à Texas A&M et ex-vice présidente de la FED de Dallas, qui a eu pour fait d’armes d’annoncer par trois fois l’imminence de crises bancaires aux Etats-Unis, le recours à ce guichet par les banques a fortement augmenté, au point qu’il atteint des niveaux proches de ceux de 2023, lors de la faillite de Silicon Valley Bank (SVB).

Cetina exhorte Powell à mettre un terme au QT. Elle redoute que si la liquidité continue à se raréfier, d’autres acteurs bancaires régionaux aux Etats-Unis ne rencontrent de graves difficultés en raison de la crise de liquidité qui se fait jour.

Complaisance, complaisance

Et pendant que gonfle le risque de crise de liquidité, les marchés se roulent chaque jour davantage dans… la complaisance. Encore elle.

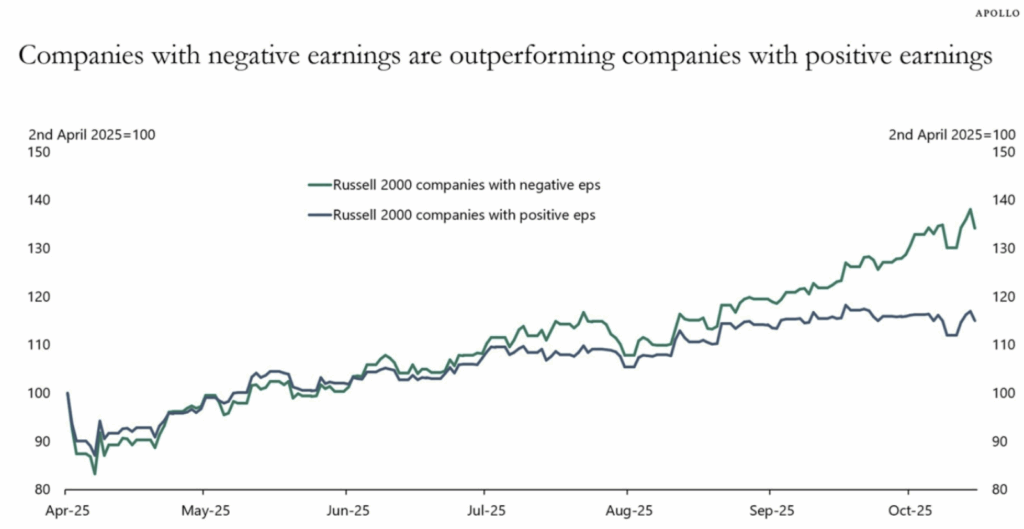

Deux graphiques pour l’illustrer. Le premier émanant de la recherche d’Apollo compare la performance boursière des entreprises du Russell 2000 (indice des petites et moyennes capitalisations américaines) selon qu’elles affichent des résultats positifs (positive EPS) ou négatifs (negative EPS). Les entreprises en perte (courbe verte) battent les entreprises qui affichent des bénéfices (courbe grise).

Cela traduit, un retour de l’appétit pour le risque. Les investisseurs se repositionnent sur des valeurs de croissance ou spéculatives, souvent non rentables – traduction d’une phase de marché optimiste, où les flux se détournent de la prudence pour chercher du rendement et du potentiel futur plutôt que du résultat présent.

Les valeurs non rentables sont plus sensibles au coût du capital (leurs profits futurs valent plus quand les taux baissent). Elles surperforment généralement dans une anticipation de détente monétaire (baisse des taux de la FED) ou un retour de liquidité sur les marchés américains. Ce type de configuration apparaît souvent soit en fin de cycle haussier (excès spéculatif), soit en début de reprise (anticipation d’un rebond macroéconomique). Je redoute qu’il ne s’agisse de la première option.

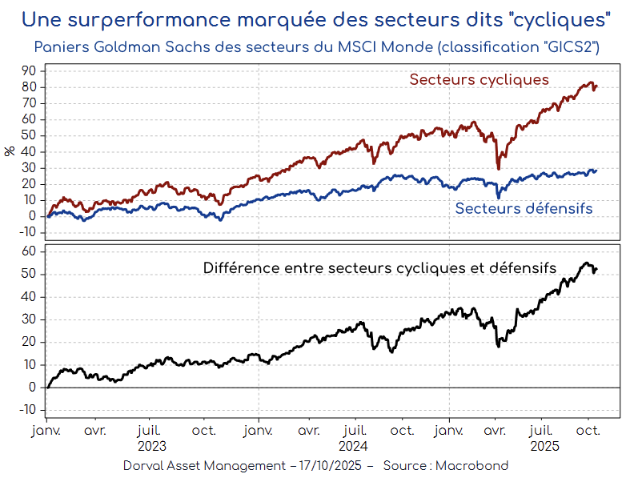

Un autre graphique renseigne lui aussi sur l’optimisme qui régit pour l’heure le comportement des marchés. Il provient de la recherche de Dorval AM, qui note qu’au niveau mondial, les cycliques sont devenues plus chères que les défensives (hors logiciels) et surperforment depuis janvier 2023 ces dernières.